Spettroscopia

Spectroscopy

Fulvio Mete- Roma

siti web :

http://www.lightfrominfinity.org

23 marzo 2017

E’ disponibile on line il mio testo in materia di spettroscopia

astronomica amatoriale.

Mi sono impegnato in questa non facile impresa non certo per questioni

economiche, in quanto il libro è gratis, ma per la volontà decisa di allargare

quanto più possibile la platea degli interessati a questa fondamentale branca

dell’astronomia.

In tale ottica, le due caratteristiche fondamentali del mio lavoro sono

le seguenti:

- La

divulgazione delle mie esperienze in spettroscopia; questo è quindi un libro nel

quale io racconto in modo limitato le esperienze altrui, focalizzando

l’attenzione del lettore sulle esperienze pratiche e teoriche del mio lavoro

degli ultimi vent’anni.

- La

finalità di essere quanto più possibile , in una materia difficile,chiaro e

colloquiale, nel preciso intento di attrarre e non respingere; quindi anche le

formule sono corredate da esempi alla portata di chiunque abbia un diploma di

scuola media.

Il testo conta 377 pagine formato A4 ed è il primo in Italia nella

lunga storia dell’astronomia amatoriale in questo paese, e, quel che più conta,

è scritto da un amatore per gli astronomi amatori. Come molti sanno, il mio

curriculum universitario è di Scienze economiche, ma in un lontano passato il

caso ha voluto che un professore di matematica di Ingegneria a Napoli insegnasse

anche la sua disciplina nella mia facoltà di Economia, con la conseguenza che il

programma di analisi matematica era identico nelle due facoltà, e molto

pesante.All’epoca ho pianto lacrime amare su tale scelta accademica, ed ho

sacramentato non poco per la difficoltà di uno studio particolarmente

complesso.In seguito poi ho ringraziato mentalmente coloro che avevano fatto

tale scelta, per le possibilità che la scelta stessa mi aveva fornito,

specie nel campo dell’astronomia che ho praticato da amatore, ed in quello della

spettroscopia, per la migliore comprensione della sua parte matematica.

Nei link sottoindicati potranno essere scaricati il libro on line in

formato PDF e,per chi volesse stamparlo, la relativa copertina.Il testo è per

uso personale e non è consentito in nessun caso cederlo a terzi, a titolo

gratuito o a pagamento: eventuali eccezioni e casi particolari dovranno recare

il consenso esplicito dell’autore.

Link del

Libro Cenni

di spettroscopia amatoriale .pdf

Link

della copertina copertina.jpg

Link

della pagina Facebook : https://www.facebook.com/Fulvio-Mete-Lightfrominfinity-193295981096944/

Lorenzo Franco - Roma

Appassionato di astronomia da sempre tanto da intraprendere un corso

di studi a carattere scientifico, laureandosi in Astronomia all'università di

Bologna, Lorenzo Franco conduce le sue osservazioni da Roma (Balzaretto

Observatory, codice MPC: A81). I principali campi di interesse sono

l'astrometria, la fotometria e la spettroscopia. Ha all'attivo più di 60

pubblicazioni scientifiche come autore/coautore ed oltre 20 articoli

divulgativi. Ha concorso alla scoperta di quattro asteroidi binari e venti

stelle variabili.

L'elenco aggiornato delle sue pubblicazioni si trova al link:

http://digilander.libero.it/A81_Observatory/70/index.html

Un interessante lavoro di Lorenzo Franco sulle applicazioni di spettroscopia amatoriale presentato al convegno di Faenza degli Astrofili ricercatori:

Fulvio Mete- Roma

15 aprile 2017

Esperimento di Young sulla doppia fenditura con uno spettrografo

Young double slit experiment by a spectrograph

Noi appassionati di spettroscopia siamo ormai abituati a convivere con due fenomeni fondamentali della luce : l'interferenza e la diffrazione, entrambi spiegabili soltanto considerando la natura ondulatoria della luce e dei fotoni.Ma la discussione sulla natura della luce viene da molto lontano,e precisamente dalla fine del 17° secolo, allorquando lo scienziato olandese C. Huygens propugnò la teoria ondulatoria , in opposizione a quella particellare, fatta risalire a Newton, secondo la quale la luce sarebbe stata composta da particelle in moto che obbedirebbero alle leggi della meccanica.Molto tempo dopo, fu lo scienziato inglese Thomas Young a dimostrare in modo inconfutabile la natura ondulatoria della luce con un esperimento che ha fatto storia.Tale esperimento è geniale perchè assolutamente semplice ed alla portata (oggi ) di tutti coloro che vogliano effettuarlo: il passaggio della luce di una sorgente che la emette raggi luminosi della stessa frequenza ed in fase tra loro attraverso un interferometro del tipo più semplice che possa esistere: una fenditura seguita da due fenditure di piccola apertura e molto ravvicinate (1/4-1/5 mm) .L'esperimento in questione fu successivamente ripetuto dal fisico francese Augustine J. Fresnel che fece l'analisi matematica e l'interpretazione dei risultati dell'esperimento di Young, oltre a ripeterlo per proprio conto.Sembrava allora certo che la luce ed i fotoni avessero natura ondulatoria, ma altri fenomeni, come l'effetto fotoelettrico sembravano dare per certo l'opposto, ovvero la natura corpuscolare dei fotoni e delle altre particelle.Il dualismo onda - particella e la sovrapposizione di stati ha permeato e caratterizzato da allora la fisica moderna, ma questa è un'altra storia.Tornando all'esperimento di Young, la logica di questo era estremamente semplice:

Colpendo una lastrina con

due fenditure sottili con i fotoni di un raggio luminoso monocromatico e

coerente , ci aspetteremmo di vedere in uno schermo posteriore in corrispondenza delle due aperture

i fotoni stessi raggrupparsi in due strisce luminose: l’aspetto corpuscolare sarebbe confermato

We amateur

spectroscopist are now accustomed to living with two fundamental phenomena of

light: interference and diffraction, both of which can only be explained by the

wave nature of light and photons. But the discussion on the nature of light

comes from far away, and precisely From the end of the 17th century, when Dutch

scientist C. Huygens advocated the wave theory, as opposed to the particle one,

which was traced back to Newton, according to which light would be composed of

particles in motion that would obey the laws of mechanics. Later on, was the

English scientist Thomas Young to unmistakably demonstrate the wave nature of

light with an experiment that has made history. This experiment is brilliant

because it is absolutely simple and the reach (today) of all those who want to

do it: the passage of Light of a source that emits luminous beams of the same

frequency and in phase between them through an interferometer of the simplest

type that may exist: a slit followed by two slits of small aperture and

very close (1 / 4-1 / 5 mm) to each other. The experiment in question was

repeated by French physicist Augustine J. Fresnel He did the math analysis and

the interpretation of Young's experiment results, as well as repeating it for

himself. It seemed then that the light and the photons had an wave nature, but

other phenomena such as the photoelectric effect seemed to give the opposite, or

the corpusculous nature of the photons and other particles. The dual

wave-particle and the superimposition of states has permeated and characterized

modern physics since then, but this is another story. Turning to Young's

experiment, the logic of this was extremely simple:

By striking a sheet with

two thin slits with the photons of a monochromatic and coherent light ray, we

would expect to see in the rear screen at the two apertures the photons

themselves clustered in two bright strips: the corpuscular appearance would be

confirmed.

Invece nella realtà vedremo formarsi nella lastra bersaglio un alternarsi di frange chiare e scure con un massimo centrale,una figura dovuta all’interferenza dei fotoni tra di loro.

Instead, in reality, we will see in the target plate an alternation of light and dark fringes with a central maximum, a figure due to the interference of the photons between them.

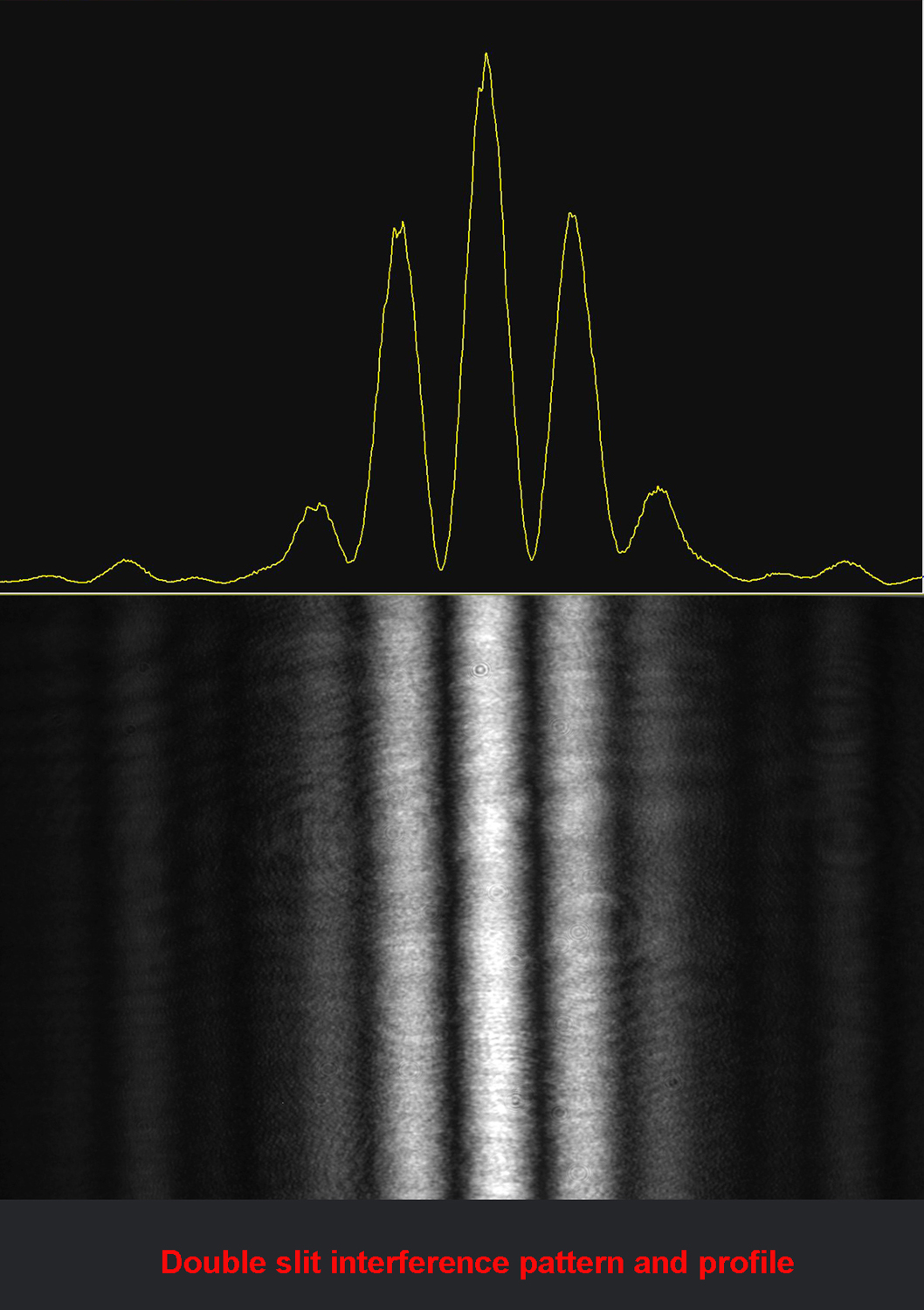

In effetti la figura di diffrazione conseguente all'interferenza delle due onde in uscita dalla doppia fenditura ha un aspetto complesso, con un massimo centrale, due massimi di minore intensità ed altri ancor meno intensi, come si osserva con maggior dettaglio nella figura che segue.

In fact, the diffraction pattern due to the interference of the two waves outgoing from the double slit has a complex appearance, with a central maximum, two lower intensity and some less intense, as can be seen in greater detail in the figure below.

Fin qui l'esperimento originario di Thomas Young, l'interferenza tra le due onde in uscita provoca l'immagine di diffrazione che si osserva nella figura precedente, a dimostrazione della natura ondulatoria dei fotoni e della luce.Ma questo è solo un aspetto della questione, che porta molto più lontano.Oggi i ricercatori sono in grado di inviare singoli fotoni,uno alla volta ed in modo assolutamente casuale , sulle due fenditure dell'esperimento: alcuni di essi passano attraverso la prima fenditura, altri attraverso la seconda, altri ancora tra nessuna delle due.Ogni fotone è quindi indipendente, sia spazialmente che temporalmente, dagli altri.In tali condizioni , quindi, essi non hanno alcun modo di interferire tra loro, e ci si aspetterebbe di osservare, dopo un certo periodo di tempo, un'immagine simile a quella della prima delle figure soprastanti: invece, meraviglia! il risultato di questo secondo esperimento è del tutto simile a quello originario di Young,il singolo fotone, che è una particella, si comporta come un'onda: cosa inspiegabile con la meccanica classica, ma spiegata dalla meccanica quantistica.In un simile stato di cose, l'unica certezza è la partenza e l'arrivo di un fotone sullo schermo, tutto quello che succede tra la partenza e l'arrivo è regolato da leggi probabilistiche: ciascun fotone ha quindi uguale probabilità di passare tra la prima o la seconda fenditura, o (per quanto sembri strano) attraverso entrambe, interferendo con sè stesso! Mentre in meccanica classica dati due stati possibili ( passaggio attraverso una fenditura o l'altra) il verificarsi dell'uno esclude quello dell'altro, in meccanica quantistica si può avere anche uno stato che sia una combinazione lineare degli altri due (nel caso il passaggio della singola particella attraverso le due fenditure) e, in generale, un sistema di "sovrapposizione di stati" nel quale tutti gli stati possibili coesistono (ed addirittura, come visto, possono interferire l'uno con l'altro) sino al momento in cui viene effettuata una misurazione: non abbiamo la possibilità di osservare fotoni od altre particelle in sovrapposizione di tutti gli stati possibili, ma solo nello stato corrispondente a quello in cui viene osservato.Sussiste inoltre una funzione d'onda e l'impossibilità di determinare contemporaneamente posizione ed impulso, ovvero realtà oggettiva a queste due grandezze fisiche (Principio di indeterminazione di Heisemberg).

So far Thomas Young's original experiment, the interference between the two outgoing waves causes the diffraction image to be seen in the previous figure, demonstrating the wave's nature of the photons and light. But this is just one aspect of a matter that brings much further away. Today, researchers are able to send individual photons, one at a time and in a totally random way, on the two slits of the experiment: some of them pass through the first slit, others through the second,others still in none of the two. Each photon is therefore independent, both spatially and temporally, from the others. Under these conditions, therefore, they have no way of interfering with each other, and one would expect to observe, after a certain period of time, an image on the screen similar to that of the first of the above figures: instead, wonder! The result of this second experiment is quite similar to that of Young, the single photon, which is a particle, behaves like a wave: something unexplainable with classical mechanics, but explained by quantum mechanics. In such a state of things, the only certainty is the start and arrival of a photon on the screen, all that happens between the start and the end is governed by probabilistic laws: each photon therefore has the same chance of switching between the first or the second slit, or (as it looks strange) through both, interfering with itself! While in classical mechanical theory in two possible states (passing through a slit or another) occurrence of one excludes one from the other, quantum mechanics may also have a state that is a linear combination of the other two (in the case of The passage of the single particle through the two slits) and, in general, a "superposition of states" system in which all possible states coexist (and even as seen may interfere with each other) until the moment For which a measurement is made: we do not have the possibility to observe photons or other particles overlapping all possible states, but only in the state corresponding to the one in which it is observed. There is also a wave function and the impossibility of determining simultaneously Position and impulse, that is, objective reality to these two physical quantities (Heisemberg's principle of indetermination).

Senza alcuna intenzione di voler disturbare la fisica quantistica, ho voluto qualche giorno fa tentare il classico esperimento di Young della doppia fenditura su uno dei miei spettrografi solari,HIRSS2 utilizzando appunto la luce solare, che, come si sa, è policromatica ed incoerente. Ho quindi acquistato un piastrina alluminata con sopra una serie di tre doppie fenditure di 70 micron distanziate rispettivamente 200, 300 e 500 micron, che ho inserito in un supporto a coda di rondine per centrare alternativamente la fenditura di interesse.La piastrina è in vendita da alcuni distributori di strumenti scientifici ed educativi, io l'ho comprata a 60 € da 3B Scientific; è un oggetto progettato proprio per esperimenti sulla diffrazione da doppia fenditura.

Without any intention of disturbing quantum physics, I wanted a few days ago to try Young's classic experiment of the double slit on one of my hires solar spectrographs, HIRSS2, using sunlight, which, as is well known, is polychromatic and incoherent. I then bought an aluminum plate with over a series of three double slits of spaced each other of 200, 300 and 500 microns respectively, which I inserted into a swallowtail holder to alternately center the slit of interest. The plate is for sale by some distributors of scientific and educational tools, I bought mine at 60 € from 3B Scientific; Is an object designed for experiments on double slit diffraction.

Il mio interesse non era tuttavia solo quello di effettuare l'esperimento di Young tout court, ma :

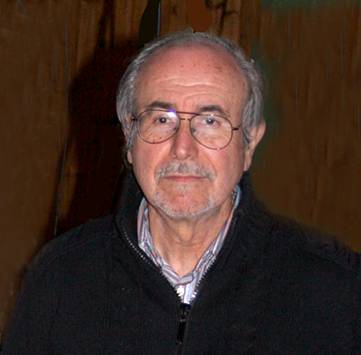

1-Di effettuarlo con la luce solare, notoriamente policromatica ed incoerente.Tale esperimento, infatti, pur essendo relativamente facile con un laser a bassa potenza il cui fascio in uscita ha coerenza spaziale e temporale, diventa molto più complesso sulla luce solare che non presenta tali caratteristiche.

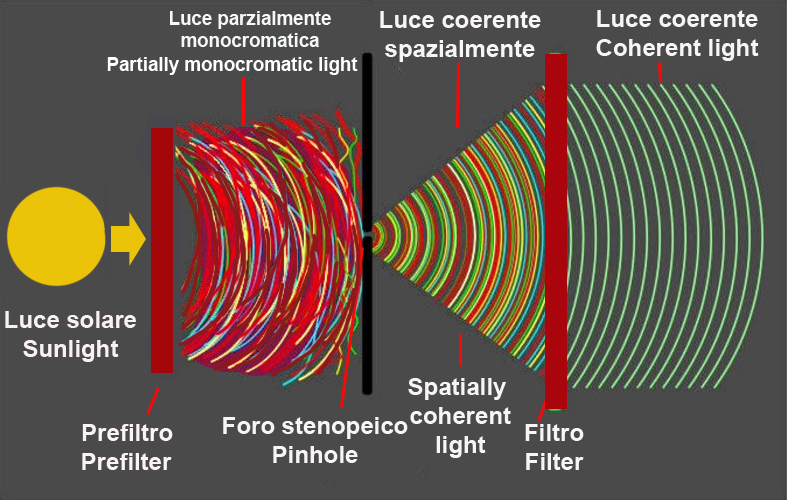

2-Di effettuarlo inviando il fascio diffratto dalla doppia fenditura ad uno spettroscopio autocollimante e per esso al reticolo, facendogli subire una seconda diffrazione, per osservare gli effetti sugli spettri dei vari ordini, il primo particolarmente.Per tale esperimento ho usato HIRSS2, un Littrow con reticolo da 1800 l/mm ottica a rifrazione formata da un rifrattore acro 100/500, al quale il fascio luminoso in arrivo (luce solare) viene inviato da un altro rifrattore acro 80/400.Tale spettroscopio è peraltro un ottimo strumento, che permette di ottenere risoluzioni sino a 40000 sullo spettro solare, come si osserva dall'immagine dello spettro della zona della riga H alfa.

My interest, however, was not just to carry out the Young

experiment tout court but:

1-Do it with sunlight, notoriously polychromatic and incoherent. This experiment,

while being relatively easy with a low power laser whose output beam has spatial

and temporal coherence, becomes much more complex on sunlight that hasn't such

features.

2-Do it by sending the diffracted beam from the double slit to a Littrow

spectroscope and for it to the grating, causing it to undergo a second

diffraction, to observe the effects on the spectra of the various orders, the

first particularly. For such experiment I used HIRSS2, a Littrow autollimating

spectroscope with a 1800 l / mm grating and using as collimator an

acro 100/500 refractor, to which the incoming light beam (sunlight) is sent by

another 80/400 acro refractor . This spectroscope is a great instrument, which

allows to obtain resolutions up to 40000 on the solar spectrum, as seen from the

spectrum image of the H alpha zone below.

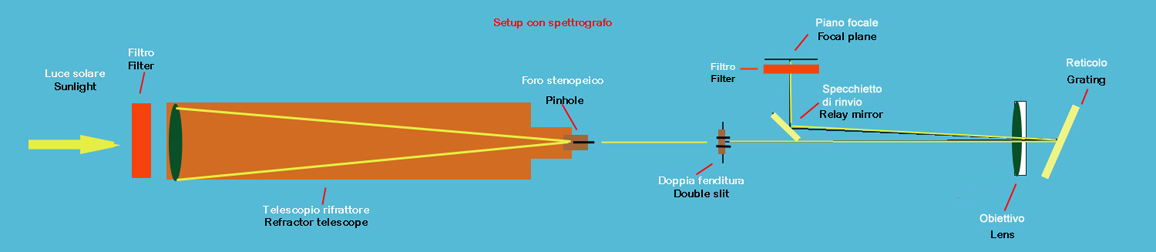

Dopo alcune prove preliminari che mi hanno portato ad una migliore comprensione del problema, che non è banale , ho deciso di operare secondo la seguente modalità:

1- Effettuare la prima parte dell'esperimento escludendo lo spettroscopio autocollimante, ovvero semplicemente rivolgendo il prisma del deviatore (estraibile e mobile) verso il rifrattore 80/400 e la luce solare in arrivo.Per rendere la luce solare monocromatica ho usato un primo filtro Halpha da 50.8 mm da 35 nm di bandpass anteposto all'obiettivo del rifrattore ed un secondo filtro Halpha più selettivo da 10 nm all'ingresso della camera; per darle coerenza spaziale ho invece usato un foro stenopeico da 100 micron posto nel portaoculari del rifrattore, secondo lo schema e la foto che seguono. La camera usata è stata una IS DMK 41 1280 x 960 pixel da 4.5 micron, mentre la doppia fenditura usata è stata quella con la separazione minima, di 200 micron tra le aperture di 70 micron ciascuna.

Lo schema del sistema usato per rendere coerente il fascio di luce solare in ingresso

After some preliminary tests that led me to a

better understanding of the problem, which is not trivial, I decided to operate

in the following way:

1- Take the first part of the experiment by excluding the auto-collimating

spectroscope, simply by turning the diverter prism (removable and mobile)

towards the refractor 80/400 and the incoming sunlight. To make solar

light monochromatic I used a first Halpha prefilter 50.8 mm of 35 nm of

bandpass put in front of the 80/400 refractor lens and a second Halpha filter

10nm bandpass, more selective, at the camera entrance; To give i spatial

coherence to the beam, I used a 100 micron pinhole in the refractor

eyepiece holder, according to the diagram and the following picture. The camera

used was an IS DMK 41 1280 x 960 pixels of 4.5 microns, while the double slit

used was the one with the minimum separation of 200 micron between the apertures

of 70 microns each.

Here below the system used to make the incoming sunlight beam coherent.

Il layout dello strumento usato ed una sua foto

The layout of the instrument and a photo

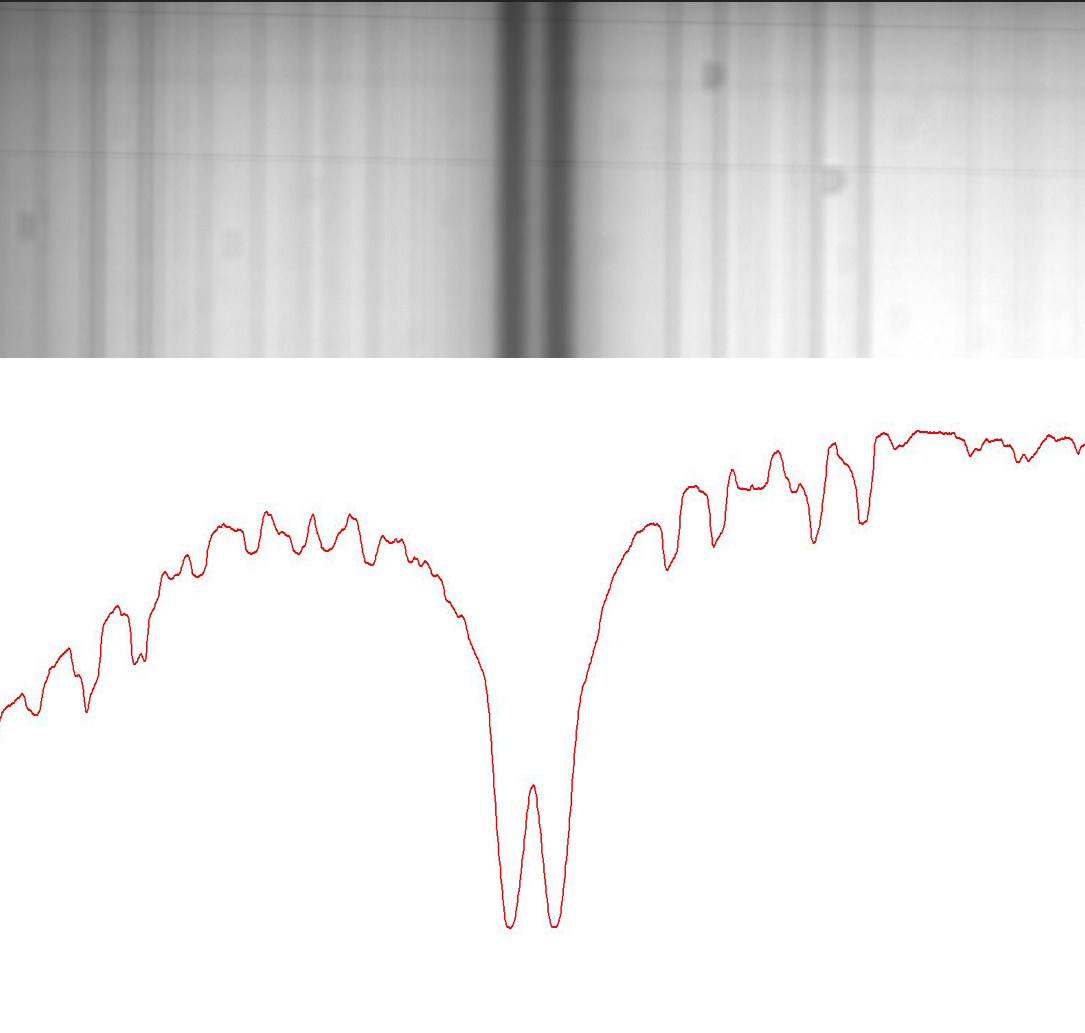

Il risultato è stato pienamente soddisfacente, oltre le mie aspettative, in quanto la camera ha restituito un'immagine del pattern di diffrazione da doppia fenditura: perfettamente uguale a quello che si può trovare sui libri o sugli articoli specialistici (il profilo è stato ricavato con VSpec).

The result fully satisfied me, beyond my espectations, for the camera gave an image of the double slit diffraction pattern almost equal to the one we can find on the books or in the articles.(the profile was obtained by VSpec).

La seconda parte dell'esperimento, quella più interessante,aveva lo scopo di far subire al fascio ottico diffratto dalla doppia fenditura una seconda diffrazione ad opera del reticolo da 1800 l/mm dello spettrografo per osservare l'immagine finale .Un esperimento semplice, ma non banale, di diffrazione multipla od in serie.Il prisma deviatore dello spettrografo era stato stavolta rivolto verso il reticolo, come nel normale layout di un autocollimante Littrow.

The second part of the experiment, the most interesting , was to make the beam diffracted by the double slit perform a second diffraction by the 1800 l / mm grating of the spectrograph to observe the final image. A simple experiment not trivial,of multiple or serial diffraction. The spectrograph divergent prism had been pointing toward the grating, as in the normal layout of a Littrow spectroscope.

Senza l'uso del foro stenopeico in uscita del rifrattore 80/400 , con il collimatore 100/500 dello spettrografo focheggiato, come normale sulla fenditura doppia,con la parte posteriore dell'obiettivo a 460 mm di distanza dalla fenditura stessa (460 e non 495-500 in quanto i punti di fuoco delle due ottiche si intersecano),e puntato sulla riga H alpha a 6562.8 A ottenevo un'immagine doppia della riga, e quindi due spettri sovrapposti , anche se distanziati tra loro in proporzione alla distanza tra le due fenditure.L'immagine spettrale era flou per la scarsa risoluzione fornita dall'apertura delle due fenditure (solo 70 micron).Il risultato si spiegava, a mio avviso, col fatto che la luce in arrivo sulla doppia fenditura era incoerente e quindi la stessa operava come una semplice maschera.La diffrazione di Young in tal caso non aveva luogo, ed avveniva solo quella operata dal reticolo dello spettrografo.

Without the use of the pinhole in exit from the 80/400 refractor with the 100/500 collimator of the spectrograph,focused as normal, on the double slit, with the back of the lens at 460 mm distance from the slit (460 And not 495-500 as the focal points of the two optics intersect each other), and pointing to the line H alpha at 6562.8 A I obtained a double line image, and hence two overlapping spectra, although spaced apart in proportion to the distance between the two slits. The spectral image was flush due to the low resolution provided by the opening of the two slits (only 70 micron). The result was explained, in my opinion, by the spatial incoherence of the light on the double slit so the same worked as a simple mask. Young's diffraction in that case did not take place, but only that operated by the grating of the spectrograph .

Con l'uso del foro stenopeico da 100 micron come filtro spaziale l'esperimento entrava nella sua parte più interessante, ma anche più complicata in quanto :

1- Dovevo accertarmi che effettivamente la diffrazione di Young avesse luogo anche successivamente al passaggio sul reticolo dello spettrografo, isolando questo dallo strumento, in parole povere facendolo operare solo come semplice reticolo; e per fare questo era necessario che l'ottica dello spettroscopio non fosse a fuoco sulla doppia fenditura, ma focheggiata molto più avanti di questa.Ho ottenuto ciò portando la fenditura stessa a 495 mm di distanza dalla lente posteriore dell'obiettivo 100/500 dello spettrografo.

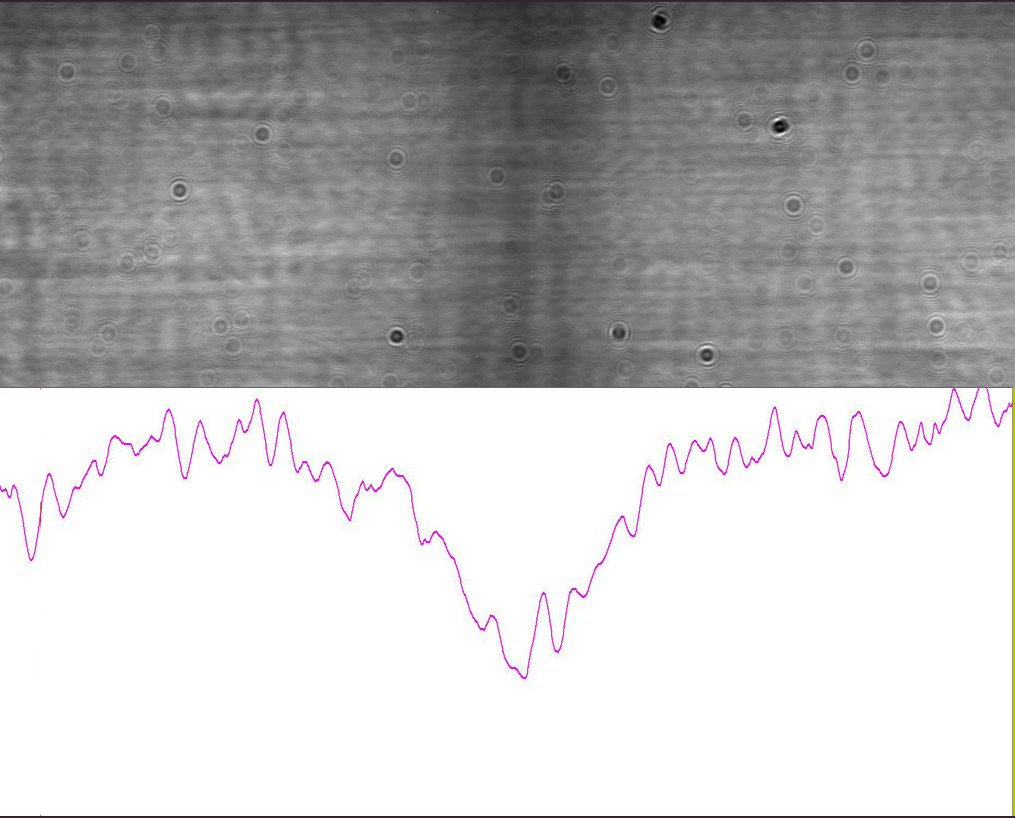

In tale configurazione, senza foro stenopeico, si otteneva la seguente immagine: senza alcuna riga, simile ad una flat del sensore della camera.

With the use of the 100 micron pinhole as spatial filter, the experiment became more interesting, but also more complicated as:

1- I had to make sure that Young's diffraction took place even after

passing on the grating, isolating it from the instrument, in a word,

making it only act as a simple grating; And to do this it was necessary that the

spectroscope optic be not focused on the double slit, but focused much later

than this. I obtained this by carrying the slit at 495 mm distance from

the rear of the 100/500 collimating lens of the spectrograph.

In this configuration, without a pinhole, the

following image was obtained, with no line, similar to that of a camera flat.

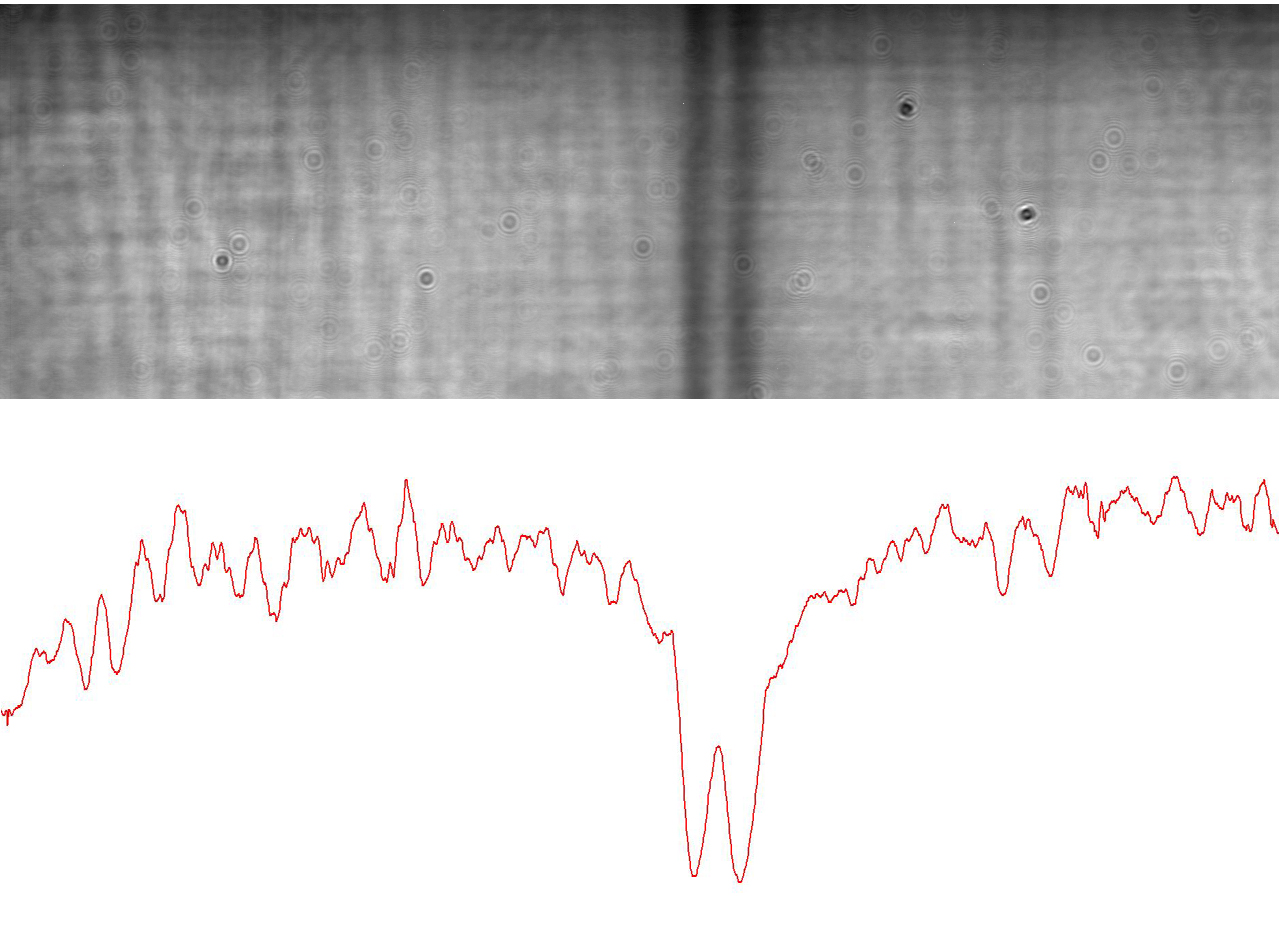

Con l'uso del foro stenopeico,con luce in coerenza di fase, l'immagine mostrava invece, seppure in modo non chiaro, una replica del pattern di diffrazione di Young in assorbimento , nello spettro di ordine 1 del reticolo che non sembrava mostrare alcuna riga spettrale.

With the use of pinhole, with sunlight in spatial coherent beam, the image showed, although in a not fully clear way, a Young diffraction pattern in absorbtion in the 1st order spectrum of the grating, that seemed show no spectral line.

2-Con l'ottica dello spettroscopio focheggiata sulla fenditura si otteneva invece il seguente risultato:

2a- Senza foro stenopeico, una replica dell'immagine già mostrata in precedenza, con una riga Ha doppia e quindi la sovrapposizione di spettri sfalsati tra loro.

2-With the spectroscope optic focused on the double slit I obtained the following results:

2a Without pinhole, an image with two spectra, superimposed to each other, with two Ha lines.

2b- col foro stenopeico da 100 micron:un'immagine simile alla precedente

2b- with the 100 micron pinhole, an image similar to the previous one

Ulteriori sviluppi ed il report completo dell'esperimento sono visibili al link:

Further developments and a complete report of the experiment are can be found at the link:

http://www.lightfrominfinity.org/Young%20Experiment/Young%20experiment.pdf

Le stelle WR,

scoperte dagli astronomi Wolf e Rayet all’Osservatorio di Parigi nel 1867, sono

stelle massicce e molto calde (30000-200000 K) caratterizzate da fortissimi

venti stellari (sino a 2000 kms), e da enormi perdite di massa : tali perdite di

massa provocano l’espulsione dello

strato superficiale di idrogeno sino a scoprire i nuclei più interni di elio.

Una caratteristica

peculiare di tali stelle è lo spettro, che presente righe in emissione molto

spesse,con predominanza di quelle dell’Elio, Carbonio, Ossigeno ed Azoto, a

seconda del tipo e quelle dell'Idrogeno deboli o assenti: lo spessore delle righe fu correttamente attribuito ad effetto

Doppler, il che fece ipotizzare un inviluppo gassoso che circondava le stelle e

si spostava velocemente rispetto alla linea di vista.Una prima classificazione

delle stelle WR fu effettuata sulla base dell’abbondanza o meno nei loro spettri

delle righe dell’azoto ionizzato (WN) o del carbonio ionizzato (WC) tali classi

furono poi divise in sottoclassi spettrali , rispettivamente da WN 2 a 11 e da

WC 4 a 11 a seconda, appunto, della presenza maggiore o minore delle righe di

tali elementi.Quanto alla loro evoluzione, si ritiene che parte delle stelle WR

di massa tra le 10 e 25 masse solari provenga da stelle di tipo O, altre, di

massa tra 25 e 30 M siano

l’evoluzione delle stelle

supergiganti rosse.Alle classi iniziali furono poi aggiunte quella WO (divisa in

4 sottoclassi da 1 a 4) , che è piuttosto una sottotipo delle WC con predominio

delle righe dell'ossigeno ionizzato; Alcune stelle WR sono ritenute essere progenitrici di supernovae di tipo Ib ed Ic, caratterizzate da mancanza delle righe

dell’Idrogeno, anche se sussiste un certo grado di incertezza in tale assunto,

ed addirittura di GRB.Le stelle WR emettono radiazione nell’UV e nei raggi X

ancor più che nel visibile.

In summary, the WR stars, discovered by the astronoms Wolf and Rayet at the

Paris Observatory in 1867, are massive and very hot stars (30000-200000 K)

featuring strong star stellar winds (up to 2000 kms) and massive mass losses :

Such mass leakage causes the superficial hydrogen layer to be expelled to

discover the more internal helium nuclei.

A peculiar characteristic of such stars is the spectrum, which has very thick

lines with predominance of those of Helium, Carbon, Oxygen and Nitrogen,

depending on the type: the thickness of the lines was properly attributed to

Doppler effect, which hypothesized a gaseous envelope surrounding the stars and

shifted rapidly from the view line. A first WR star rating was made based on the

abundance of their spectrum of ionized nitrogen (WN) or ionized carbon (WC),

these classes were then subdivided into spectral subclasses, respectively WN 2

to 11 and WC 4 to 9, depending on the presence or absence of the lines of these

elements. To the initial classes, followed later a third (WO) with abundance of

ionized oxigen lines. As to their evolution, it is believed that part of the Mass WR stars

between 10 and 25 solar masses come from O-type stars, others with masses

between 25 and 30 M are the evolution of the super-gigantic red stars. Some WR

stars are considered to be progenitors of type Ib and Ic supernovae,

characterized by lack of lines of hydrogen, although there is some degree of

uncertainty in that assumption, and even of GRB. WR stars emit radiation in the

UV and in the X-rays even more than visible.

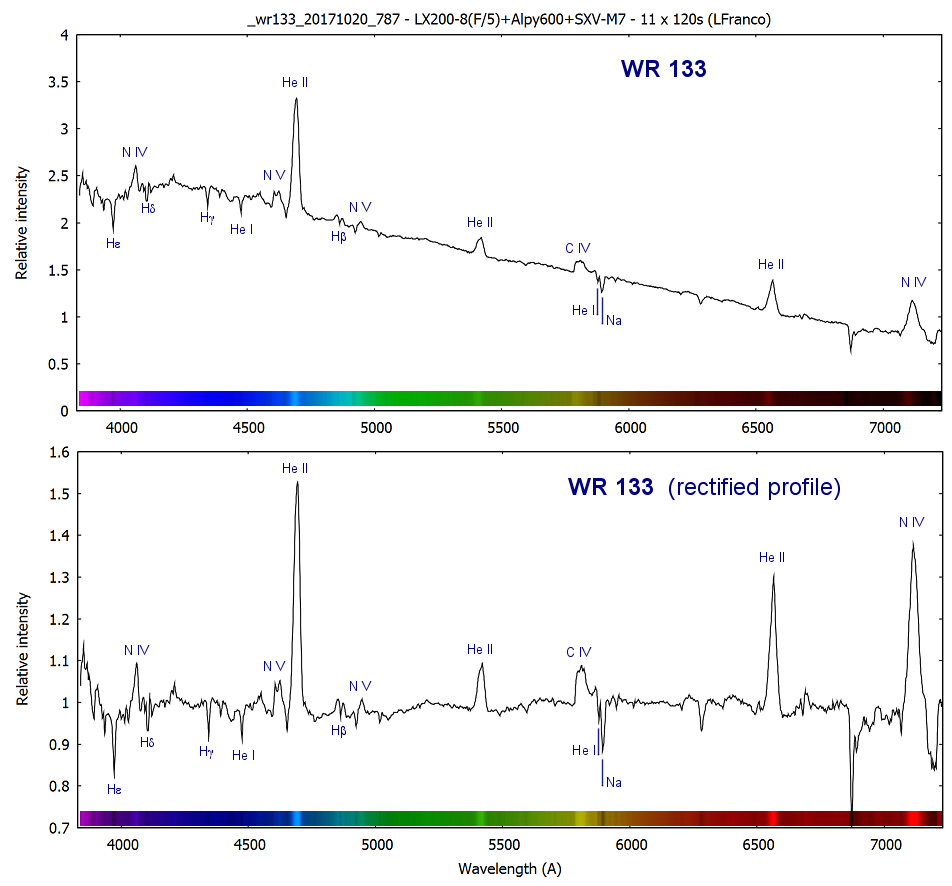

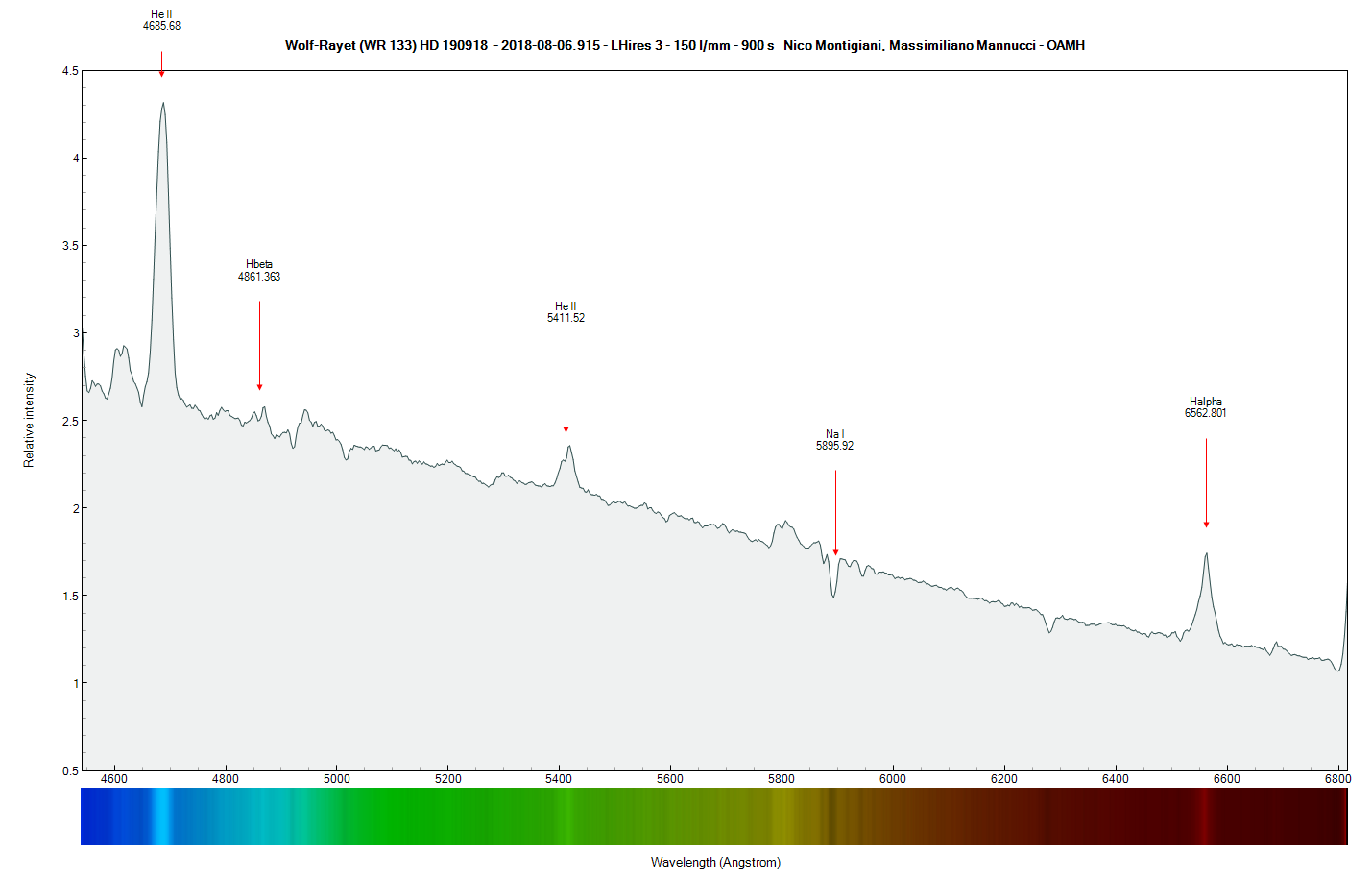

WR 133 è una stella di tipo Wolf-Rayet che si trova nella costellazione del Cigno all'interno dell'ammasso aperto NGC 6871. WR 133 si trova in un sistema binario ed orbita intorno ad una supergigante blu di tipo O9I in circa 112 giorni. Lo spettro risultante è pertanto la combinazione delle due stelle. La stella brilla con una magnitudine 6.75 V. Lo spettro mostra delle forti linee di emissione dell'elio ionizzato (He II) oltre alle caratteristiche linee di emissione dell'azoto ionizzato (N IV ed N V) e del carbonio ionizzato (C IV).

WR 133 is a Wolf-Rayet star located in the Swan Constellation within the NGC 6871 open cluster. WR 133 is in a binary system and orbit around a super-giant blue O9I spectral class in about 112 days. The resulting spectrum is therefore the combination of the two stars.The star shines with a magnitude of 6.75 V. The spectrum shows the strong ionized helium (He II) emission lines in addition to the characteristics of ionized nitrogen (N IV and N V) and ionized carbon (C IV) emission lines.

WR

133: Lo spettro di Lorenzo Franco con uno spettrografo Alpy 600

Lo spettro è stato acquisito da Roma il 20 ottobre 2017 con un telescopio da 20cm ed uno spettroscopio Alpy600 con 11 pose da 120s. Il profilo rettificato mette meglio in evidenza le caratteristiche dello spettro.

The spectrum by Lorenzo Franco was acquired from Rome, Italy, with a 20 cm scope and an Alpy 600 spectroscope, 11 frames 120 sec each.The rectified profile shows better the features of the spectrum.

WR 133 Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo LHires III

Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani, nati

rispettivamente nel 1970 e nel 1971, sono astrofili fin dagli anni 80 e membri

dell'Associazione Astrofili Fiorentini dal 1988. Negli anni si sono dedicati

principalmente ad attività come fotometria, astrometria e, più di recente,

spettroscopia. Annoverano alcune scoperte effettuate insieme e nello specifico

la scoperta di un asteroide, l'identificazione della natura cometaria di un

altro asteroide, l'individuazione di 2 stelle variabili e la scoperta di una

stella Be.

Hanno infine firmato congiuntamente alcune pubblicazioni apparse sul Minor

Planet Bulletin e Atel, oltre a qualche sporadica collaborazione con le riviste

italiane Coelum e Nuovo Orione.

Hanno infine fondato e costruito l'Osservatorio Astronomico Margherita Hack

(A57), da cui svolgono le loro attività osservative da circa 2 anni.

Massimiliano Mannucci

and Nico Montigiani, born respectively in 1970 and 1971, have been amateur

astronomers since the 80s and members of the Associazione Astrofili Fiorentini

since 1988. Over the years they have mainly focused on activities such as

photometry, astrometry and, more recently, spectroscopy. They include some

discoveries made together and specifically the discovery of an asteroid, the

identification of the cometary nature of another asteroid, the identification of

2 variable stars and the discovery of a star Be.

They finally jointly signed some

publications appeared on the Minor Planet Bulletin and Atel, as well as some

sporadic collaboration with the Italian magazines Coelum and Nuovo Orione.

Finally, they founded and built the

Margherita Hack Astronomical Observatory (A57), from which they have been

carrying out their observational activities since about 2 years.

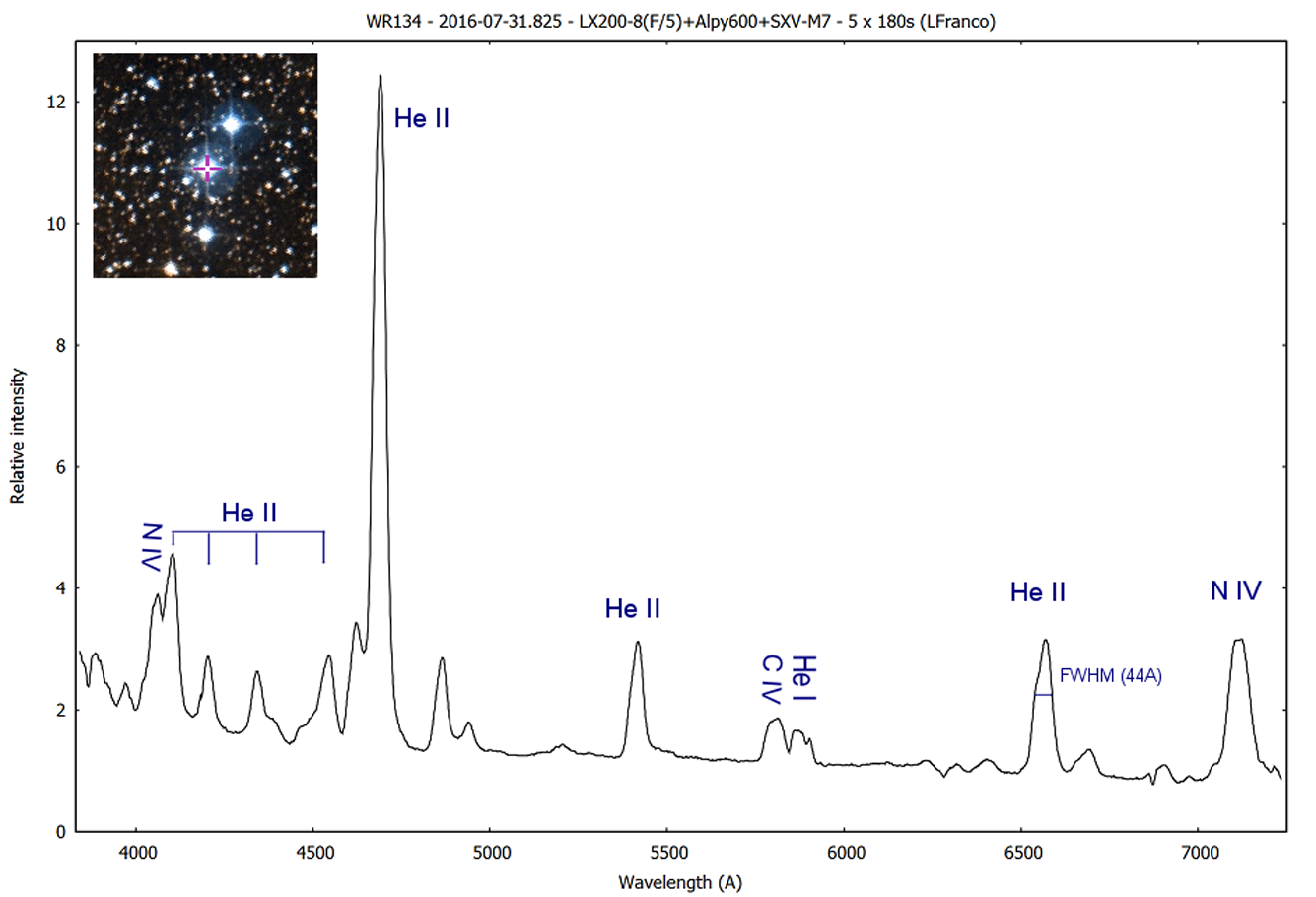

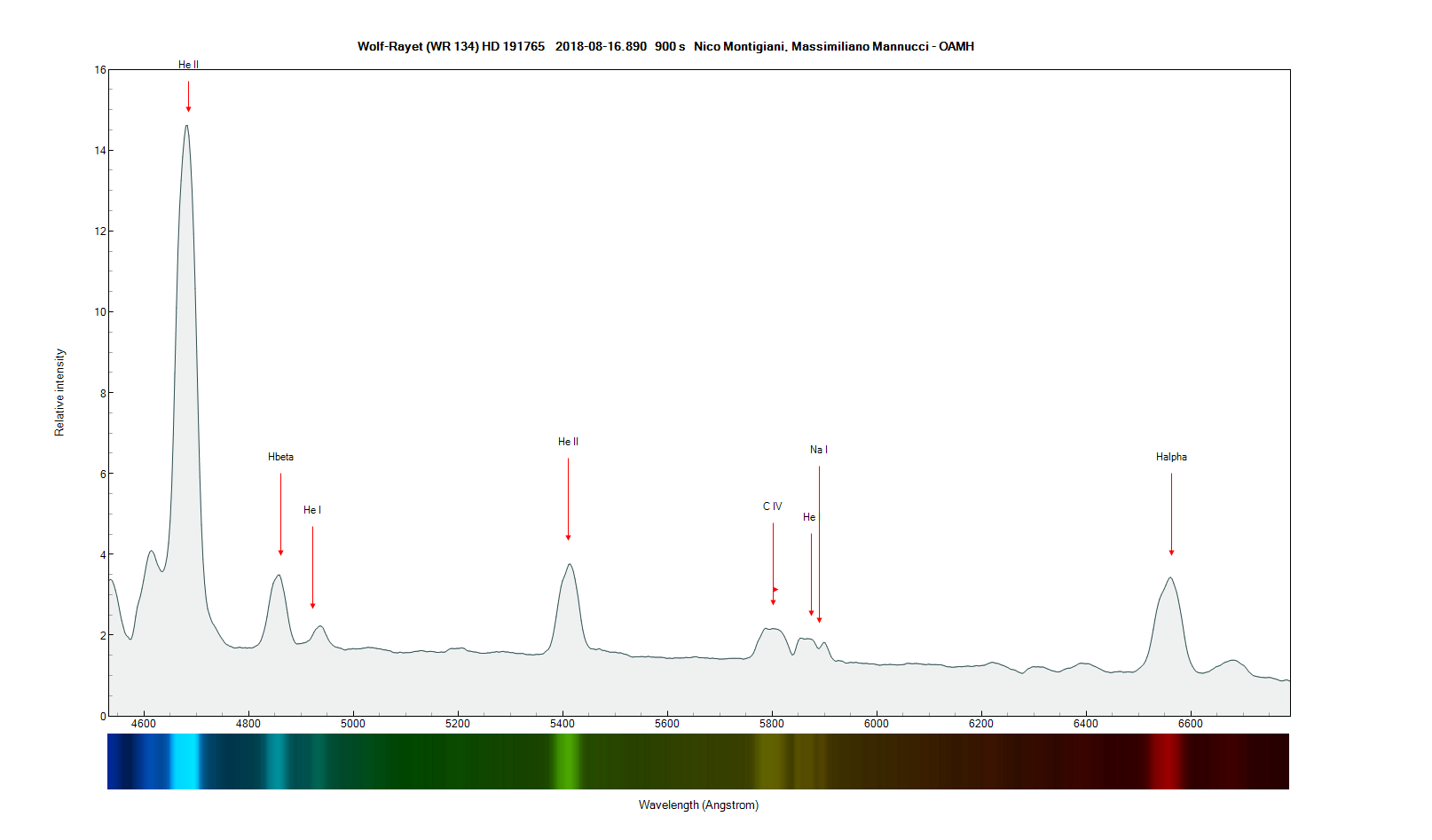

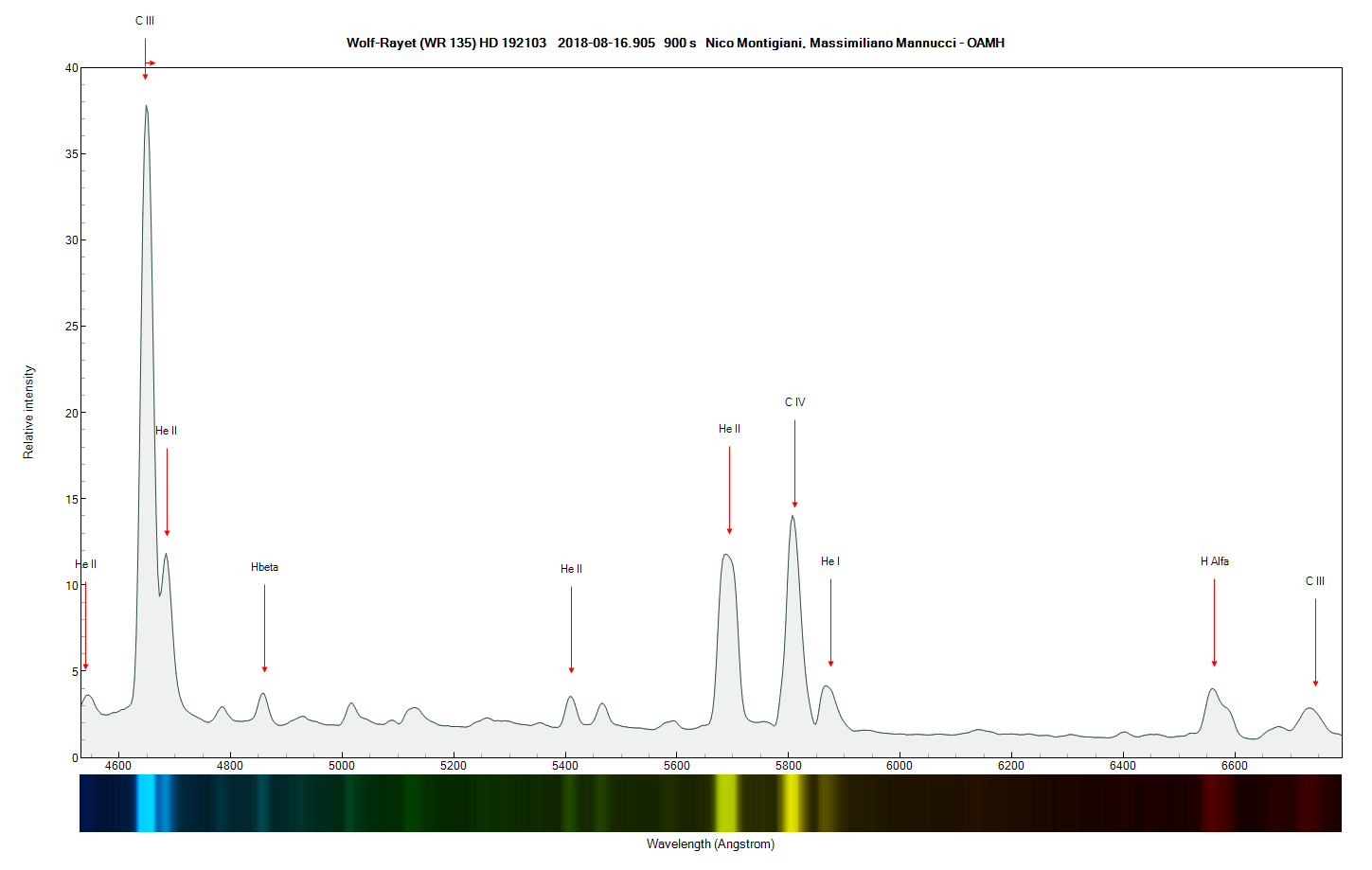

In the image following the spectral profile of the star, obtained by Lorenzo

Franco with an Alpy 600 Spectrographer at the focus of a 8" Meade LX200 (stacking

5 frames by 180 sec).

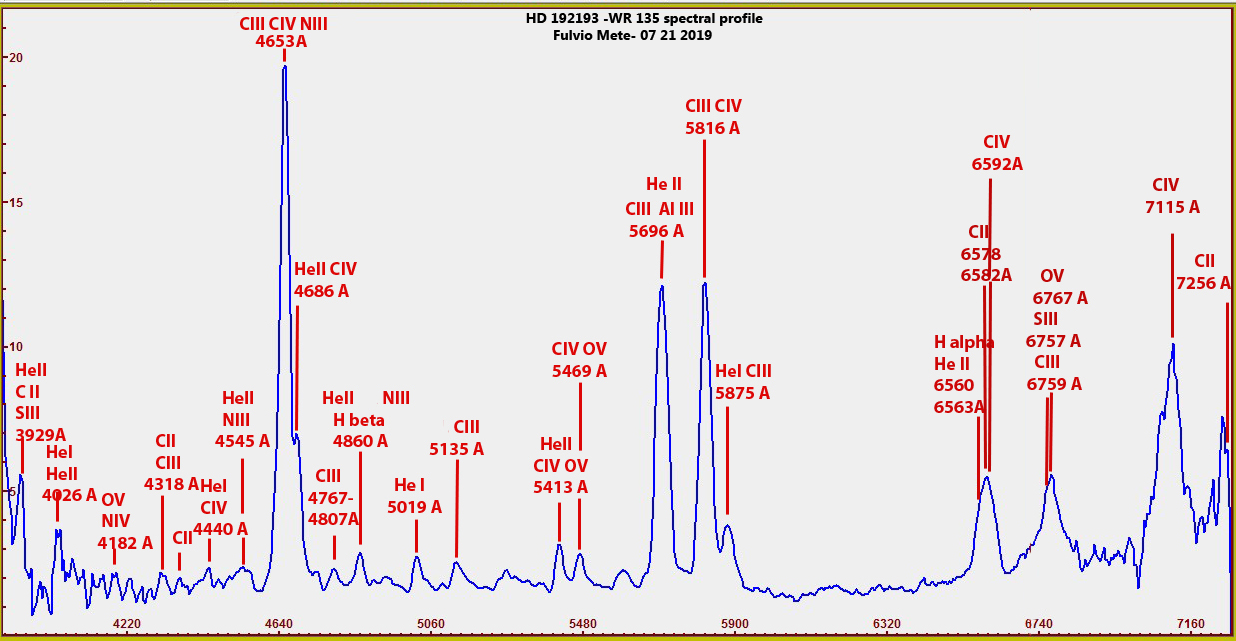

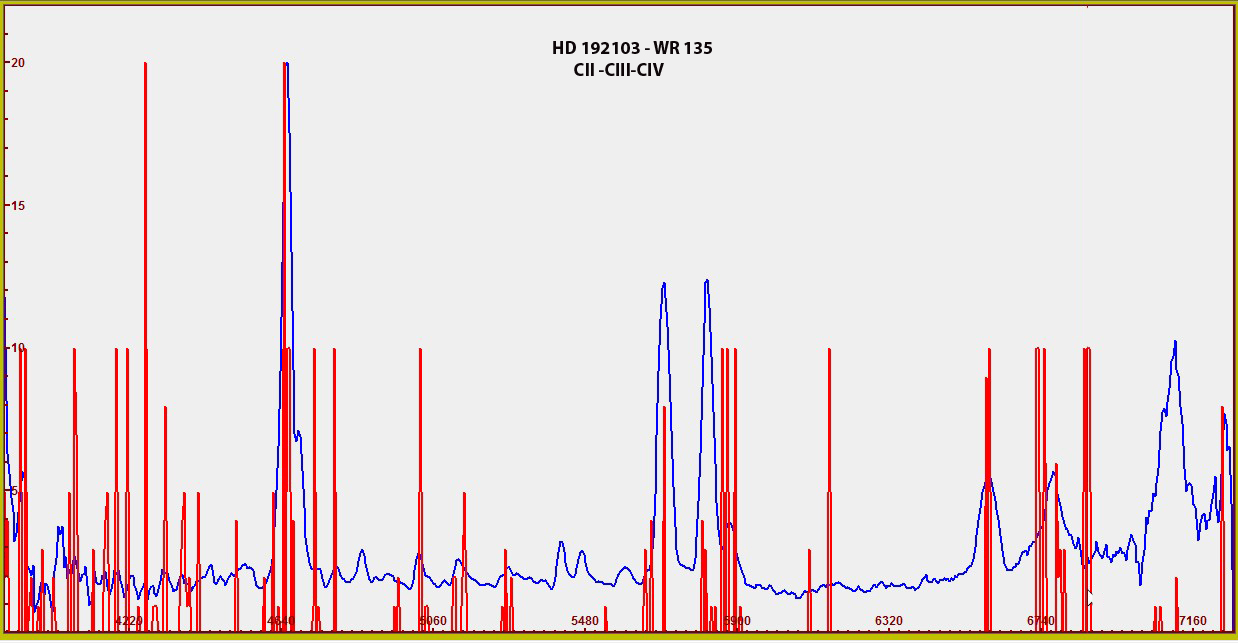

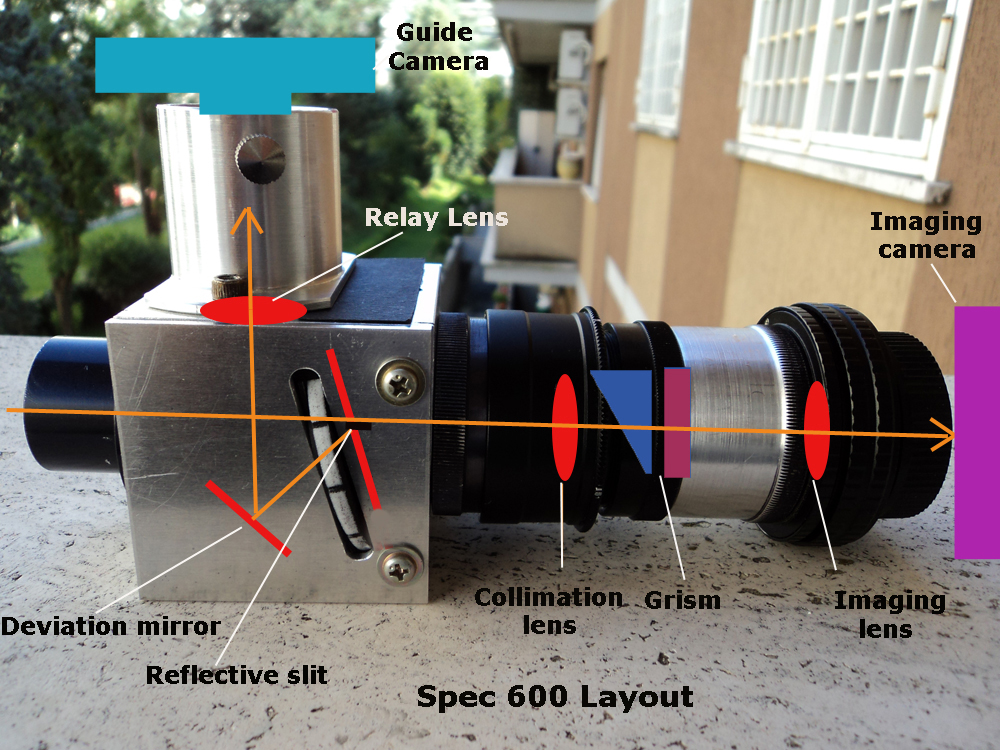

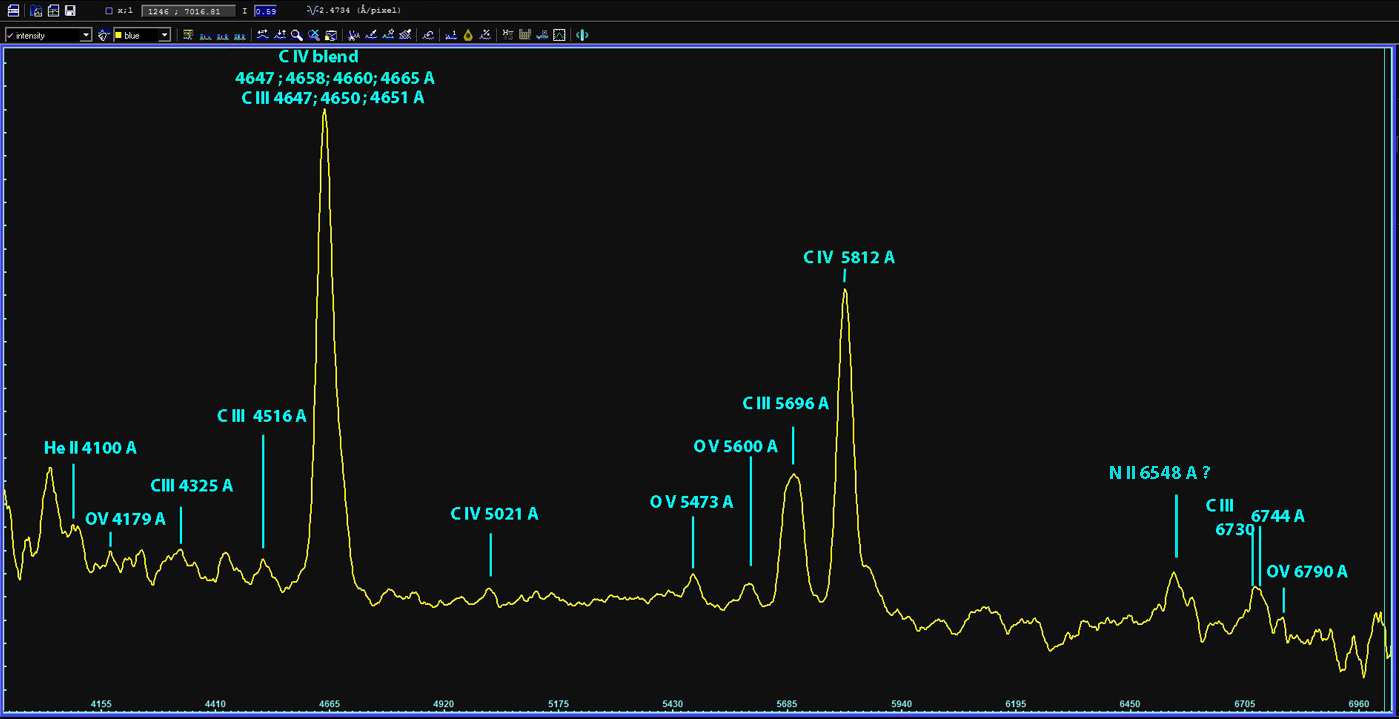

WR 135: Lo spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600

La

HD 192103 – WR 135 è

una WR diclasse WC 8, con predominanti le righe del carbonio La classe spettrale

WC8 è caratterizzata da una temperatura superficiale di 65.000 K ed un vento

stellare da ca

Lo

spettro ,ripreso a luglio 2019 col mio spettrografo Spec 600 al fuoco di un

Celestron

Alcune righe sono in blend tra loro, per la bassa risoluzione del sistema, ma

restano comunque predominanti quelle del carbonio due volte e tre volte

ionizzato CIII e CIV, come si osserva nella seconda immagine del profilo. La

stella in questione è stata anche oggetto, insieme ad altre WR, di una campagna

osservativa diffusa dall’AAVSO, ed ancora in corsohttps://www.aavso.org/category/tags/wr-135.

La

prima immagine è quella del profilo, la seconda del contributo delle righe del

carbonio allo stesso, la terza quella della posizione della fenditura sulla

stella come osservabile dalla mia camera di guida Lodestar.

The

HD 192103 - WR 135 is a WR diclasse WC 8, with predominantly carbon lines The

WC8 spectral class is characterized by a surface temperature of 65,000 K and a

stellar wind of about 1700 km sec. The spectrum, taken in July 2019 with my Spec

600 spectrograph at the focus of a Celestron 8 at f 6.3, was obtained with 6

frames at 300 sec each in 2x2 binning with the Atik 16 HR camera which is an

integral part of the spectrograph. The indication of the elements of the lines

of the profile was made on the basis of the Visual Spec routines "Lineident" and

"WR" and of the professional work done by AB Underhill on the WR in question

http://adsabs.harvard.edu/full/ 1960PDAO ... 11..209U.

Some lines are blended together due to the low resolution of the system, but

those of carbon twice and three times ionized CIII and CIV remain predominant,

as can be seen in the second image of the profile. The star in question was also

the subject, together with other WRs, of an observational campaign promoted by

the AAVSO, and still in progress https: //www.aavso.org/category/tags/wr-135.

The first image is that of the profile, the second of the contribution of the

carbon lines to the same, the third that of the position of the slit on the star

as observable from my Lodestar driving camera.

Nessun astrofotografo che

si rispetti può aver mancato di riprendere od osservare NGC 6888, la famosa “Crescent

Nebula”, che prende il suo nome dall’apparente forma di luna crescente.Si tratta

infatti di un oggetto facile da individuare, dato che si trova a soli 2 gradi a

sud ovest di Sadr, la stella gamma del Cigno, e che culmina allo zenith nelle

ore serali del mese di luglio, quando l’osservazione e la ripresa di oggetti

celesti è maggiormente agevole e divertente per le condizioni ambientali, anche

in siti montani.

Pochi tuttavia sanno che

tale nebulosa, che dista circa 5000 AL da noi, è uno dei pochissimi esempi di

“WR Nebula” galattica, ovvero di nebulosa ad emissione alimentata da una stella

di Wolf Rayet , la 136, situata nella sua zona centrale.

No respected amateur astronomer may have failed to observe NGC 6888, the famous

"Crescent Nebula", which takes its name from the apparent crescent moon. It is

an easy object to locate, since it is situated in just 2 degrees southwest of

Sadr,in the Swan , and culminating in zenith in the evening hours of July, when

observing and shooting celestial objects is easier and fun for environmental

conditions, even in mountain sites.

Few, however, know that this nebula, which is about 5,000 AL from us, is one of

the very few examples of galactic "WR Nebula", or emission nebula powered by a

Wolf Rayet star 136, located in its central area.

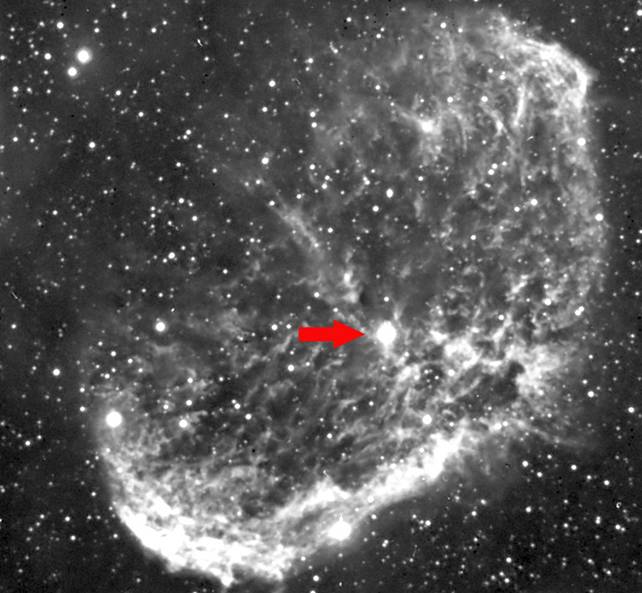

Ngc 6888 con le nebulosità

che la circondano.Foto di Fulvio Mete il 16 agosto 2017 da gli Altipiani di Arcinazzo (FR)a 900 mt di altitudine, con un Celestron 8 a f 6.3, una camera

Sbig ST10 XME ed un filtro H alpha Astronomik da 6 nm: stacking di 4 frames da

1200 sec l’uno.

Ngc 6888 with the nebulae surrounding it. Photo of the author on August 16, 2017

from the Altipiani of Arcinazzo (FR) at 900 mt altitude, with a Celestron 8 at f

6.3, a Sbig ST10 XME camera and a H alpha Astronomik filter 6 nm bandpass:

stacking of 4 frames of 1200 secs

each.

Nel crop soprastante si

osserva la posizione centrale della WR 136 e si notano i vari punti di

shock della shell.

In the

cropped image you can observe the central position of WR 136 in the nebula an d the

various shock points in the shell.

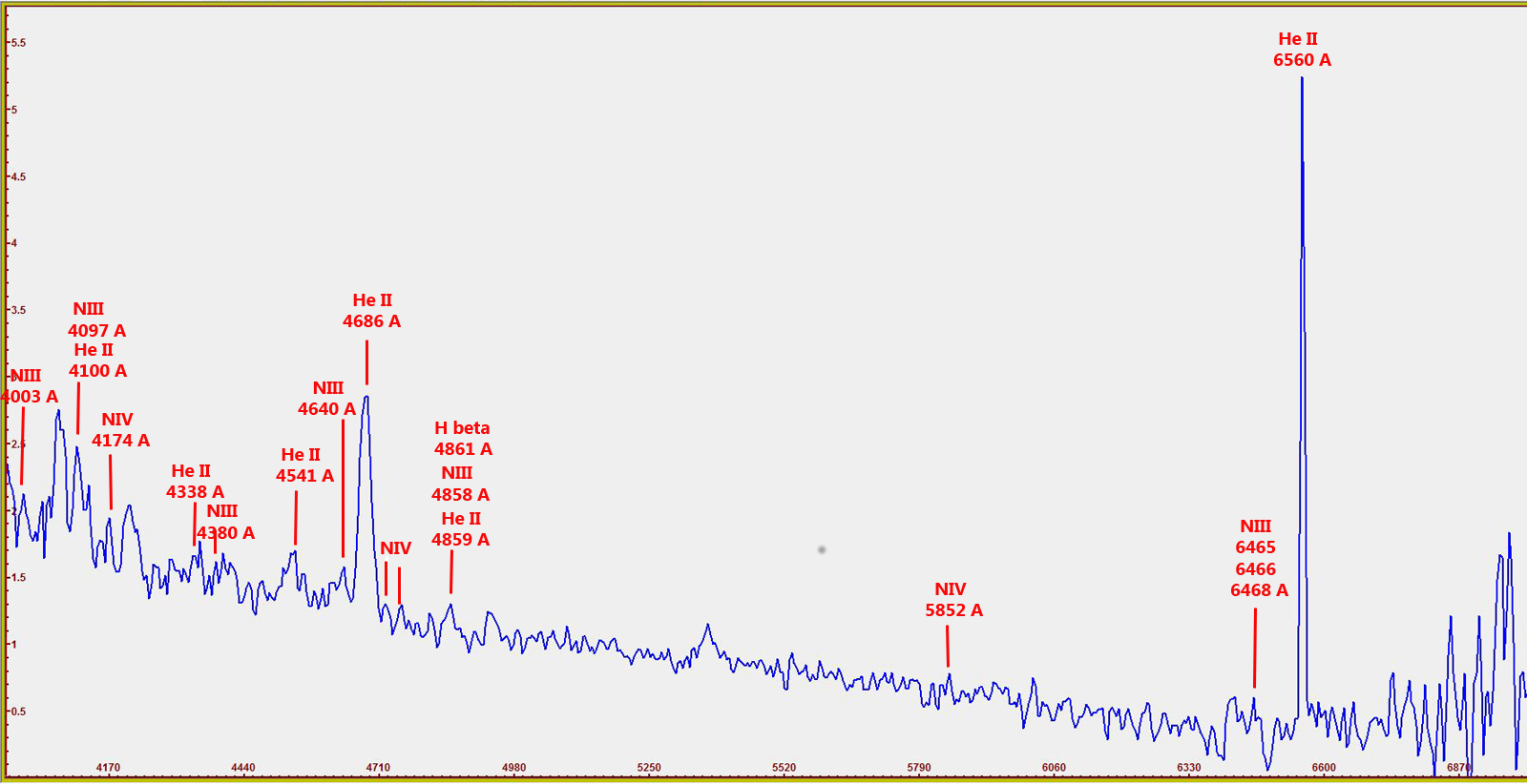

La WR 136 (HD 192163),

posta al centro di NGC 6888, è classificata come WN 6, con le righe

dell’Idrogeno assenti, quelle dell’azoto ionizzato di intensità inferiore a

quelle dell’Elio, e con quelle dell’Elio ionizzato invece ben presenti ed

intense.Essa ha una massa pari a 15 volte quella del sole ed una luminosità di

250.000 volte maggiore.La sua temperatura superficiale è di circa 70.000 K, e

l’emissione è particolarmente forte nel dominio UV.La sua magnitudine apparente

è di 7.5.

Circa 120-240000 anni fa,

divenuta una gigante rossa, la stella espulse una grande quantità di materia,

che ancora oggi si espande a circa 80 Kms.Contemporaneamente il forte e veloce

vento stellare viaggia alla velocità di circa 1700 Kms e, collidendo con la

materia espulsa in precedenza , dà origine alla shell osservata di Ngc 6888 ed a

due onde d’urto, una diretta verso l’esterno, ed una verso l’interno.La seconda

riscalda il vento stellare sino all’emissione di radiazione X.

The WR 136 (HD 192163), located at the center of NGC 6888, is classified as WN

6, with absent hydrogen lines, those of ionized nitrogen of less intensity than

that of helium, and those of the ionized helium well present and intense. It has

a mass of 15 times that of the sun and a brightness of 250,000 times greater.

Its surface temperature is about 70,000 K, and the emission is particularly

strong in the UV domain.

Its

apparent magnitude Is 7.5.

About 120 to 240000 years ago, becoming a red giant, the star expelled a large

amount of matter, which still expands today to about 80 kms. At the same time,

the strong and fast wind stellar travels at a speed of about 1700 Kms and

colliding with material expelled earlier, gives rise to the observed Ngc 6888

shell and two shock waves, one directed outward and one inward. The second warms

the star wind up to the X radiation emission.

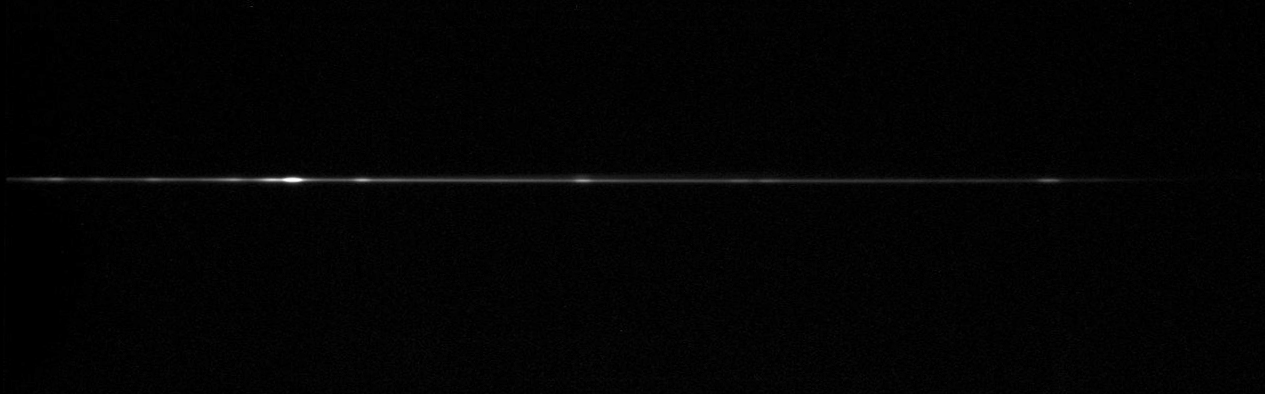

La ripresa dello spettro

della WR 136 è stata effettuata il 12 agosto 2017 dalla medesima località,

utilizzando lo spettroscopio stellare a bassa risoluzione (R= 500) “Spec 600”

progettato e realizzato dall’autore, al cui fuoco è posta una camera CCD Atik 16

HR con un sensore Sony ICX 285 AL, particolarmente indicato per applicazioni

spettroscopiche per l’eccellente QE ed il basso rumore termico: la camera è

stata usata in binning 1x1.Il telescopio utilizzato è stato un Celestron 8

vintage, uno dei primi costruiti nel marzo 1970, che si è dimostrato

particolarmente adatto per spettroscopia, montato su una Skywatcher EQ6 pro..La

camera di guida (per guidare direttamente sulla stella in fenditura attraverso

il modulo di guida) una SX Press Lodestar (setup nelle foto che seguono).

Imaging of the WR 136 spectrum was carried out on August 12, 2017 from the same

location, using the low-resolution (R = 500) "Spec 600" spectroscope designed

and constructed by the author, with a CCD Atik 16 HR camera with a Sony ICX 285

AL sensor, particularly suitable for spectroscopic applications for excellent QE

and low thermal noise. The telescope used was a vintage Celestron 8, one of the

first built in March 1970, which proved to be particularly suitable. The camera

was used in 1x1 binning. The driving camera (to drive directly to the star in

the slit through the driving module) is an SX Press Lodestar ( the whole setup

is pictured below).

Il setup, con un venerabile SC Celestron da 8" del marzo 1970 e una montatura EQ6 pro.

The setup , with a vintage, venerable Celestron 8" Schmidt Cassegrain and an EQ6 pro mount

Premetto che entrambi gli

oggetti, la NGC 6888 e la WR 136 sono stati oggetto di studio approfondito, in

sede professionale, dal dominio X, a quello UV,

a quello radio, tuttavia sono presenti i contributi nel visibile.

In sede amatoriale, gli

spettri nel visibile della WR 136 si contano sulle dita di una mano.Lo spettro

bidimensionale della stella è stato ottenuto dallo stacking di 7 frames da 600

secs l’uno ottenuti con la strumentazione predetta, autoguidati sulla stessa

stella come appariva in fenditura dello spettroscopio attraverso la camera

posizionata nel modulo di guida.

Both objects, the NGC 6888 and WR 136, have been subjected to extensive study,

from the X ray, to the UV domain, to the radio, but there are also contributions

in the visible.

Amateur spectra in the visible of WR 136 count on the fingers of a hand. The

two-dimensional spectrum of the star was obtained by stacking 7 frames of 600

secs each the one obtained with the instrumentation predicted, self-guided on

the same star as it appeared in the slit through the camera positioned in the

guiding module.

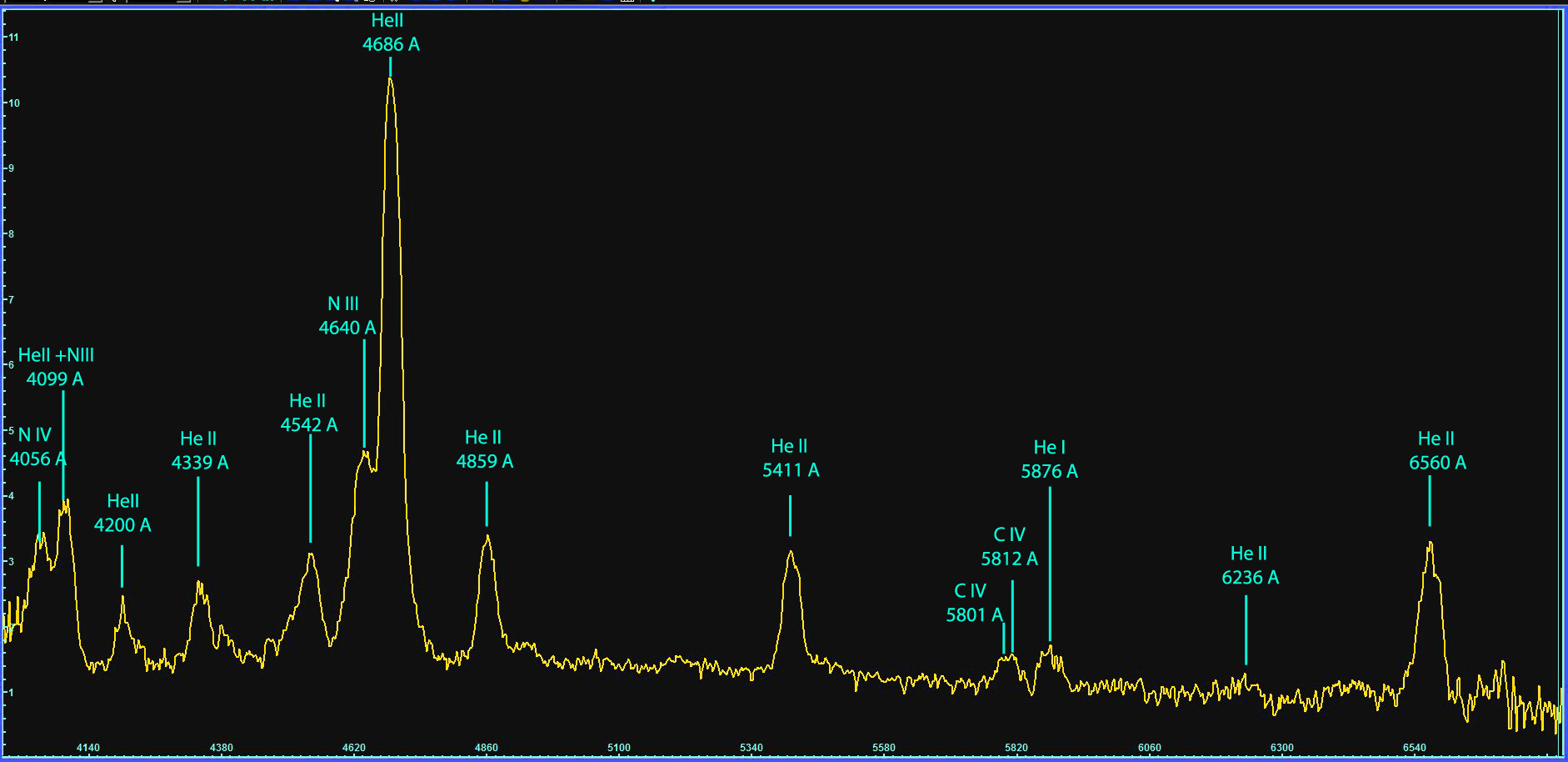

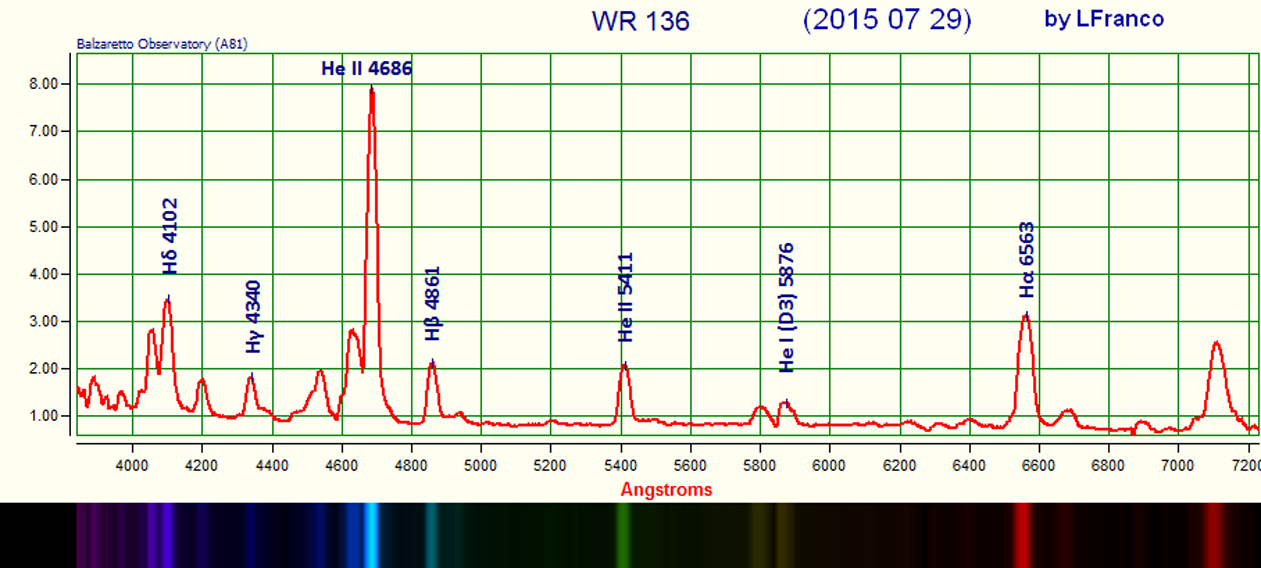

Il profilo

spettrale,ottenuto con Visual Spec, normalizzato e corretto per la risposta,

dispersione 2.4 A/pix,

va da 3983 a 6804 A.Esso appare canonico e conforme alle caratteristiche

della classe WN 6, con la mancanza delle righe dell’Idrogeno e con l’intensità

delle righe dell’Elio ionizzato che predomina su quelle dell’N III e dell’N IV,

presenti, ma deboli .Il rapporto He II/He I, misurato sulle righe He II a 4686 e

He I a 5876 A,è risultato pari a 10.4/1.8 = 5.77 e quindi compreso tra 1.25 ed

8.L’intensità relativa del C IV appare tuttavia inferiore va quella dell’He I,

anche se di poco (1.6 vs 1.8).

The spectral profile, obtained with Visual Spec software, normalized and

corrected for the response ranges from 3983 to 6804 A. It appears canonical and

conforms to the WN 6 class features, with the absence of the lines of the

Hydrogen and the intensity of the lines of the ionized helium He II that

predominates on those of N III and N IV, present but weak. The He II / He I

ratio, measured on lines He II at 4686 and He I at 5876 A, was equal to 10.4 /

1.8 = 5.77 and therefore between 1.25 and 8. However, the relative intensity of

C IV appears lower than that of He I, albeit low (1.6 vs. 1.8).

Si tratta comunque di uno

spettro dove le righe dell’Elio ionizzato He II sono talvolta , a bassa

risoluzione, blended con quelle dell Azoto ionizzato N III, come si osserva

nell’immagine che segue, elaborata con

la routine “Lineident” di V Spec.

It’s , any way, of a spectrum were, for the low resolution, the lines of He II

are often blended with those of N III, as you can see in the following profile,

processed with the “lineident” routine of V Spec.

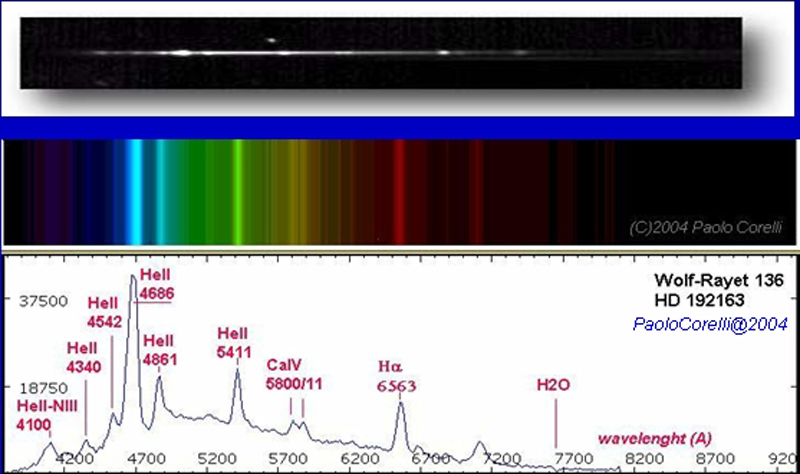

WR 136: Lo spettro di Paolo Corelli con uno spettrografo autocostruito

Paolo Corelli si occupa di astronomia da oltre 50 anni, E' fra i fondatori dell'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia che, nel 2020 compirà 50 anni.Ha realizzato la strumentazione su misura per i suoi studi, dal telescopio allo spettrografo. E' approdato alla spettroscopia una quindicina di anni fa realizzando i primi spettrografi con reticoli economici a trasmissione in plastica per passare poi a quelli a riflessione, in combinazione Littrow. I suoi campi di interesse sono le novae, le comete, le stelle peculiari, binarie spettroscopiche e spettroscopia planetaria.

Paolo Corelli is interested in astronomy since 50

years.He is one of the founders of Friulan Society of Astronomy and Meterology,

he use self built instruments, also in spectroscopy

WR 136:

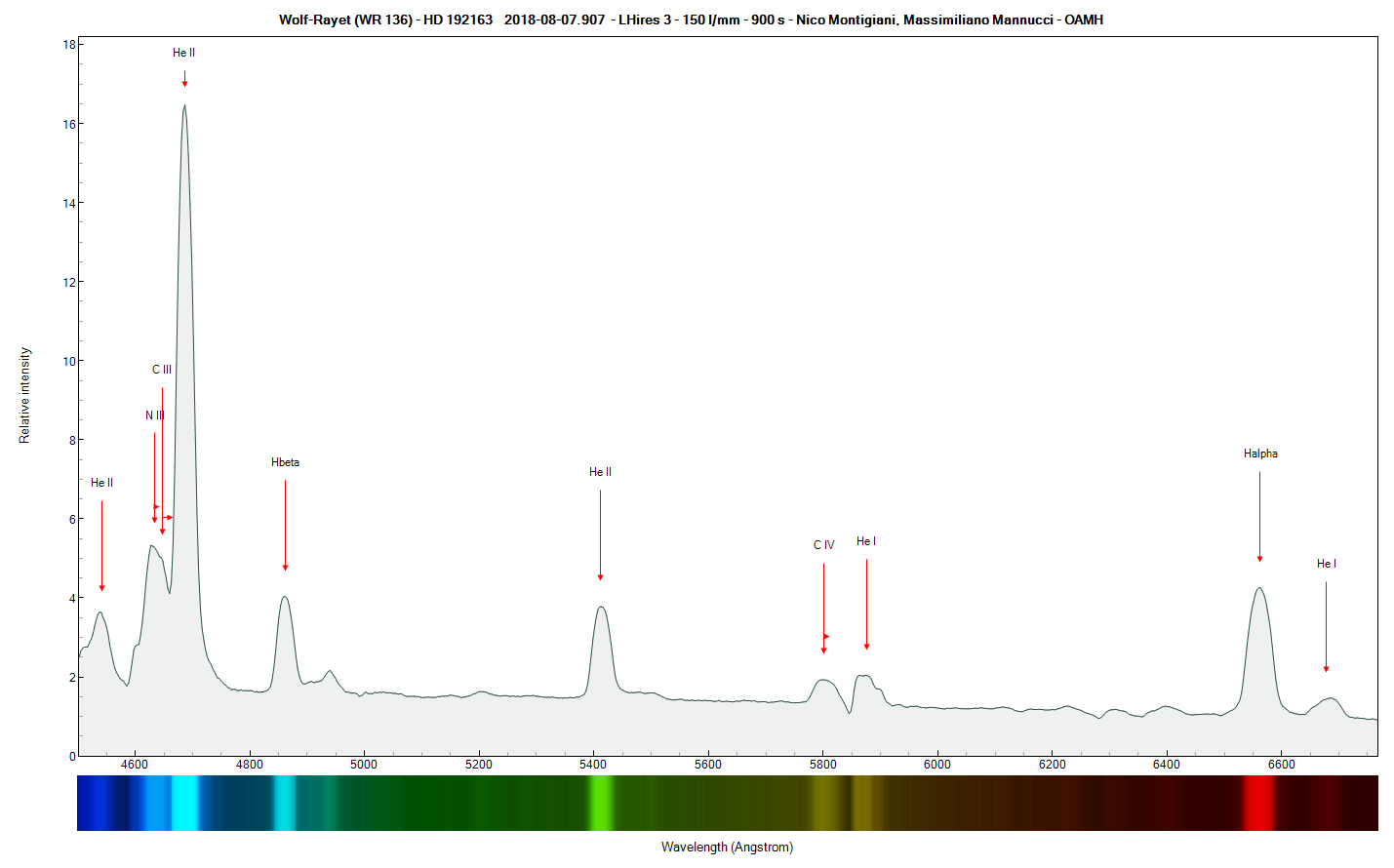

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

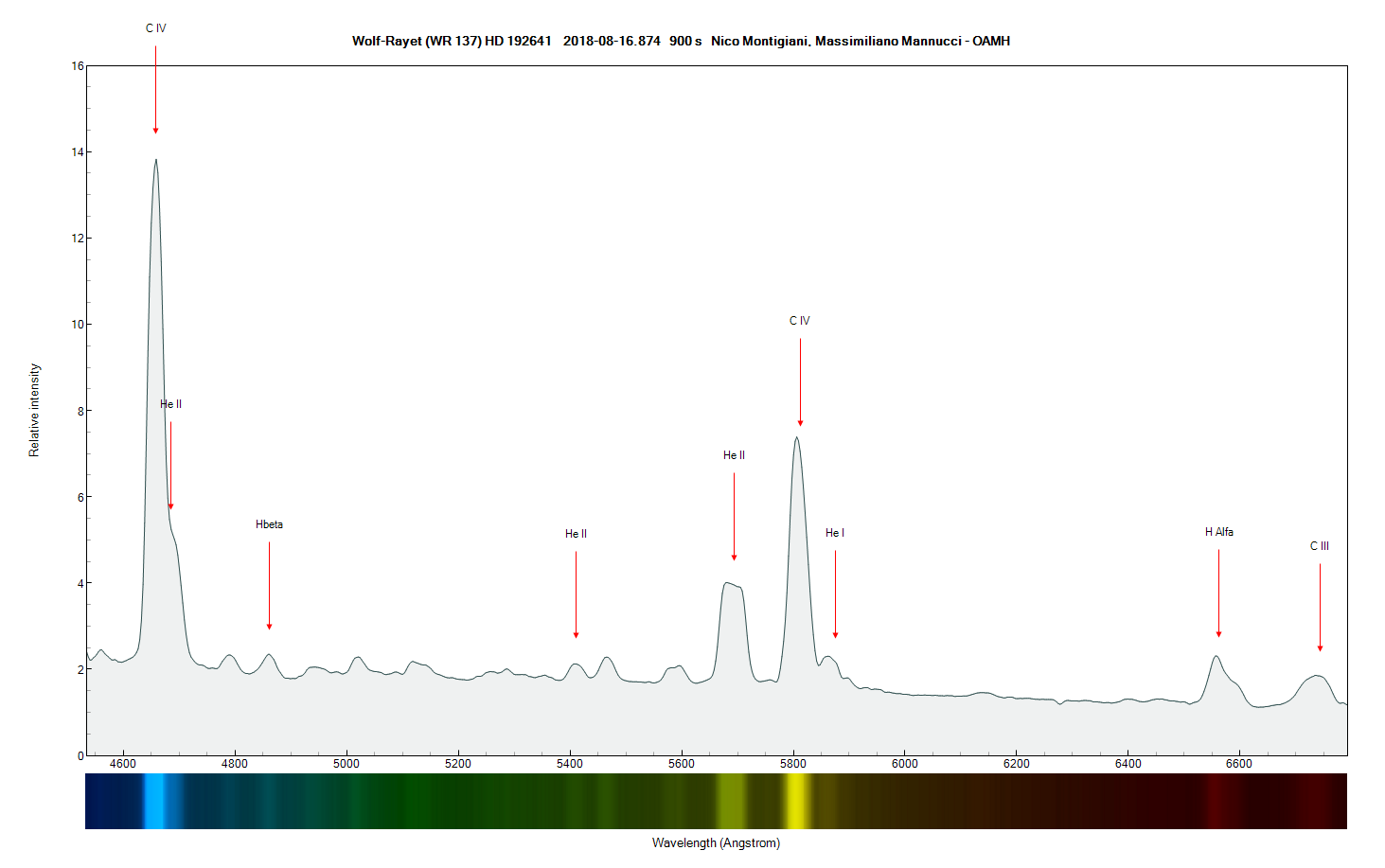

5-WR 137

La WR 137 è una stella variabile distante circa 6000 a.l. dalla terra, nella costellazione del Cigno, di magnitudine apparente 7.9.La WR 137 è parte di un sistema binario con una compagna classe O9.Essa è di classe spettrale WC7, con la presenza delle righe del carbonio ionizzato C III e C IV.

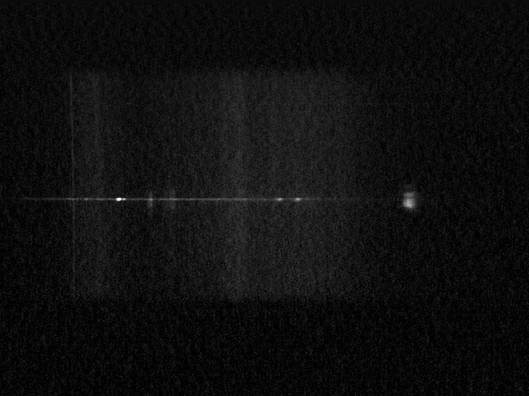

Nell'immagine sottostante, la WR 137 come appariva nel campo della camera di guida Lodestar usata in binning 2x2.

The WR 137 is a variable star distant about 6,000 a.l. from

the earth in the swan constellation of apparent magnitude 7.9. The WR 137 is

part of a binary system with a class O9 companion. It is spectral class WC7 with

the presence of the lines of ionized carbon C III and C IV.

In the image below, the WR 137 as it appeared in the field of the Lodestar

autoguiding camera used in binning 2x2.

WR 137 Spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600

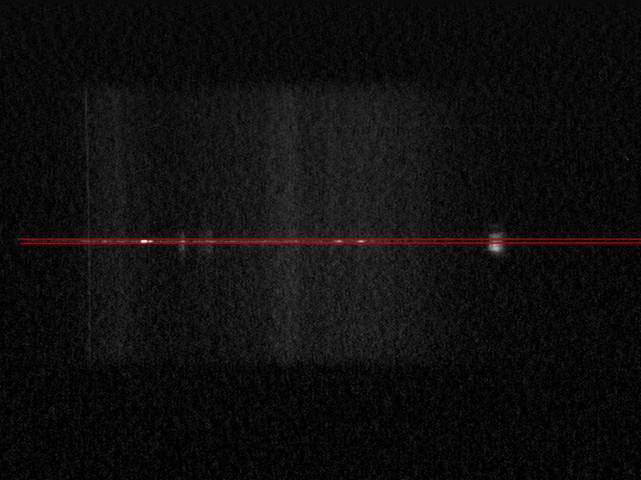

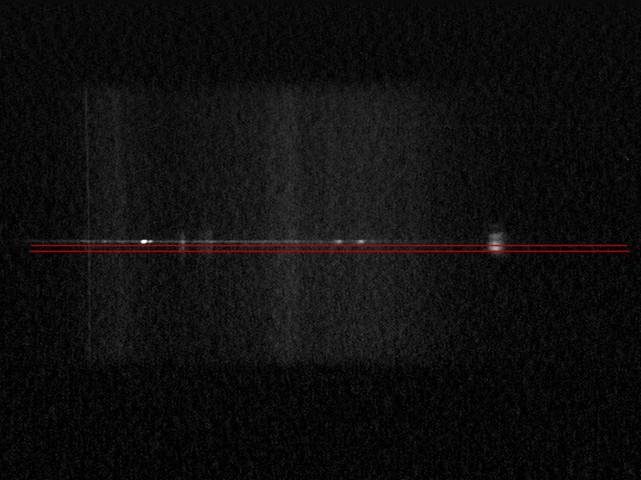

Lo spettro bidimensionale, acquisito con AA3, media di 4 frames da 600 sec l'una.

The two dimensional spectrum, stacking of 4 frames, 600 secs each.

WR 137:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

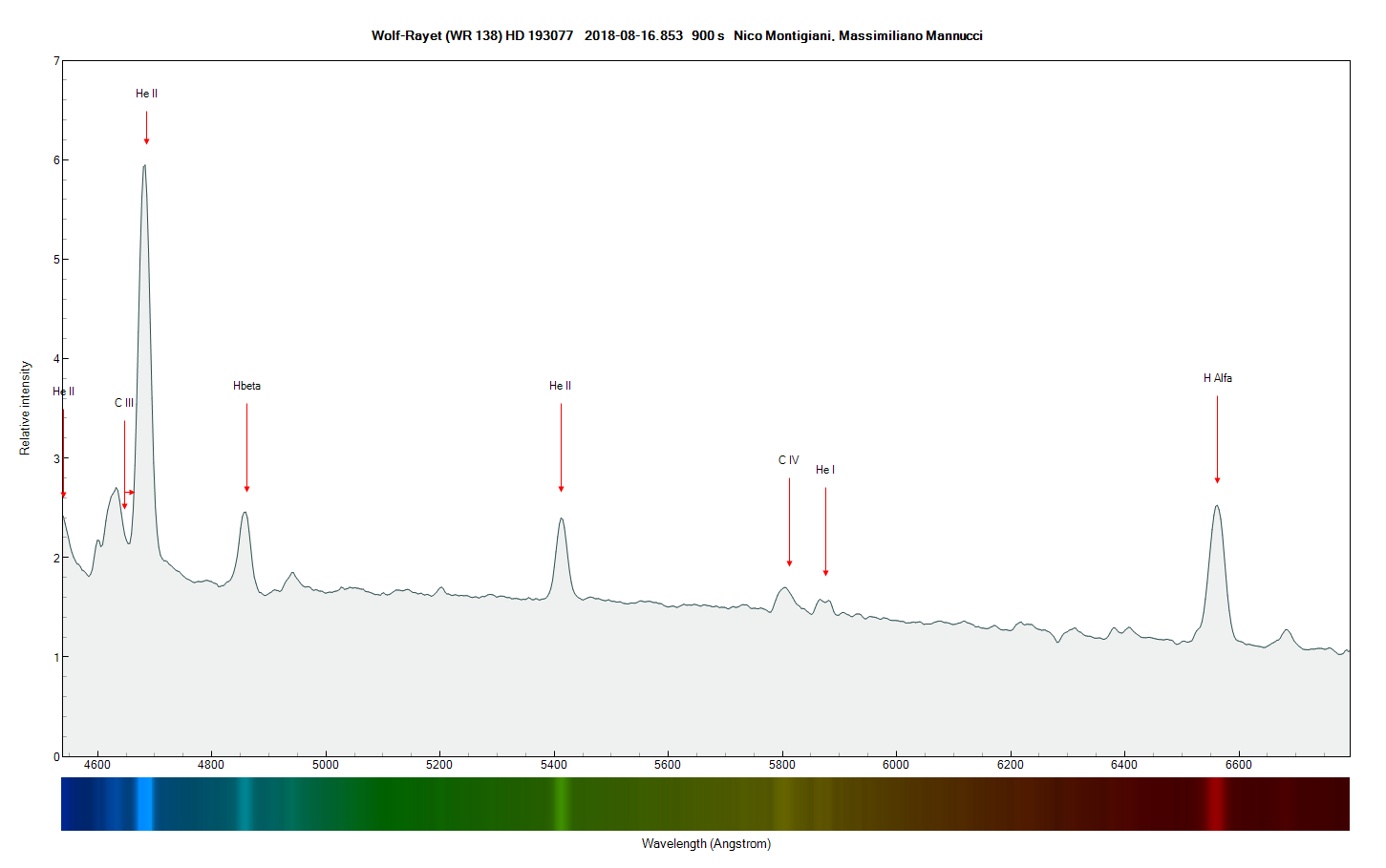

6-WR 138

HD 193077, WR 138, una Wolf Rayet WN 5, di mag 8 facente parte di un sistema con una componente di classe OB, (recenti osservazioni non hanno portato al riconoscimento di una terza componente).La classe WR WN 5 è caratterizzata dall’abbondanza delle righe dell’He II, N III, N IV, mentre sono deboli o assenti le righe della serie di Balmer dell’Idrogeno.La temperatura superficiale è di circa 70.000 K, mentre la velocità del vento stellare, che costituisce una caratteristica delle WR, si aggira sui 1500 Kms.

HD 193077, WR 138, a Wolf Rayet WN 5, of mag 8 belonging to a system with a class OB component, (recent observations have not led to the recognition of a third component). The WR WN 5 class is characterized by abundance of He II, N III, N IV lines, while the lines of the Hydrogen Balmer series are weak or absent. The surface temperature is about 70,000 K, while the stellar wind speed, which is a feature of WR, is around 1500 Kms.

WR 138: Lo spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600

Lo

spettro è stato ottenuto con 9 integrazioni da 300 sec nel corso di una breve

vacanza agli Altipiani di Arcinazzo (FR) il 29 giugno 2019 con un Celestron

The spectrum was obtained with 9 300 sec integrations during a brief holiday at the Altipiani di Arcinazzo (FR) on 29 June 2019 with a Celestron 8 af 6.3 on an EQ6 and the Spec 600 slit spectroscope with an Atik 16 HR camera operating in binning 2, Lodestar autoguider. The dispersion was 4.6 A / pixel.

WR 138:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

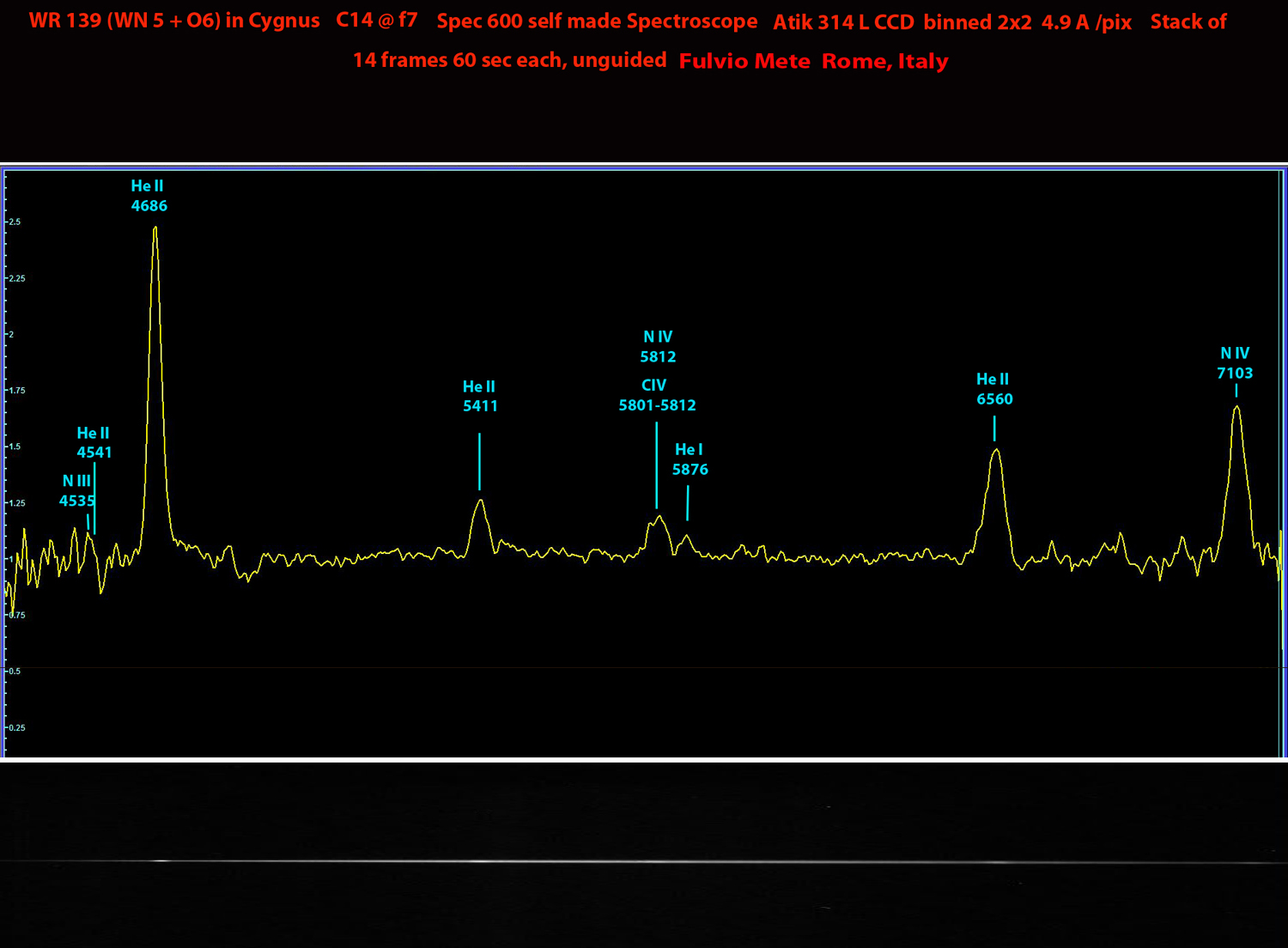

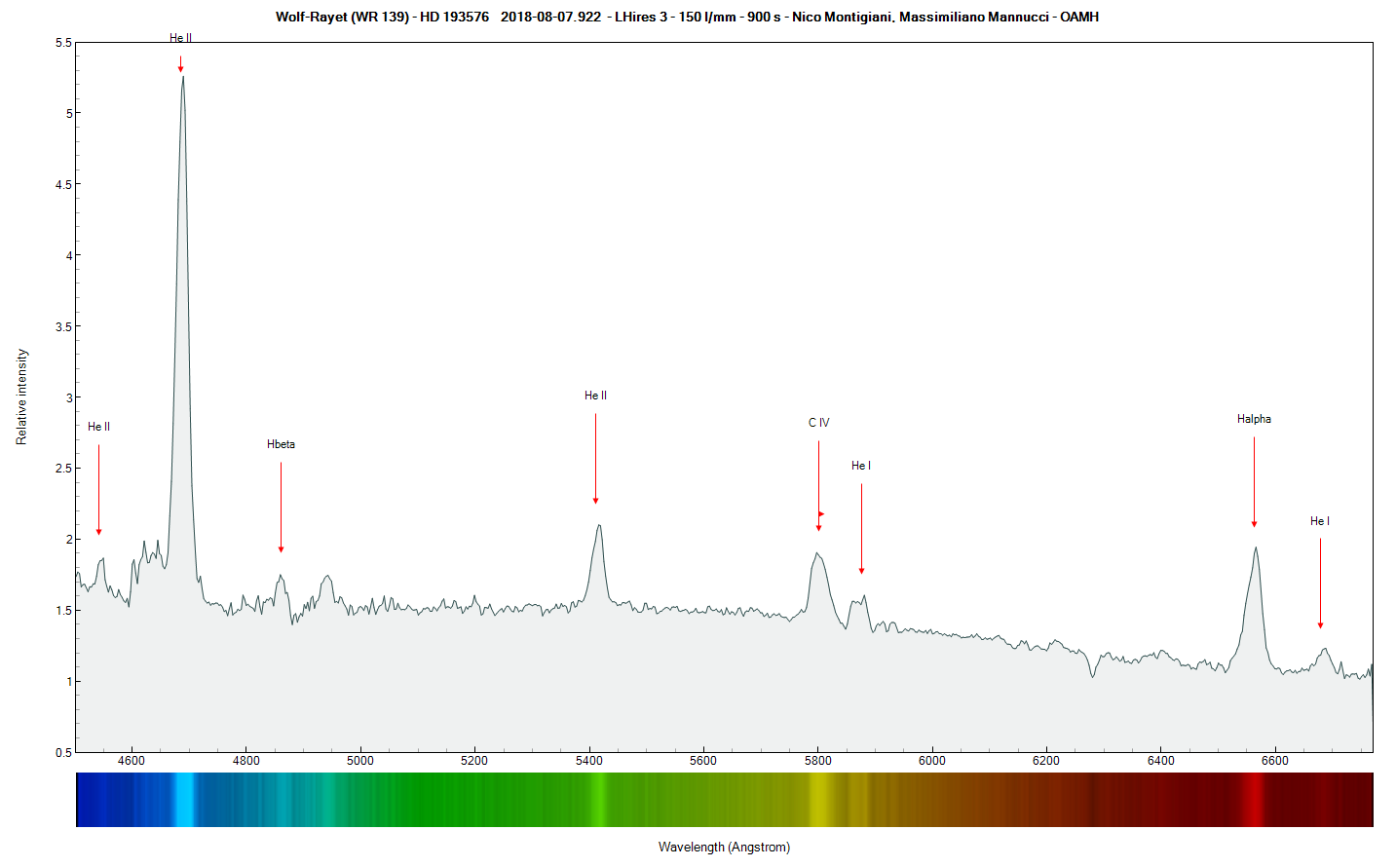

7-WR 139

WR 139- Spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600

La Wolf-Rayet 139 (V 444 Cygni) fa parte di un sistema

binario situato nella costellazione

del Cigno ed è costituito da una stella

di Wolf-Rayet

WN5 e da una Stella

di classe O V.I.ll sistema dista

Il sistema si presenta

contemporaneamente come una binaria

spettroscopica e una binaria

a eclisse del tipo

Algol con un periodo

orbitale di 4,2 giorni per le due componenti, che distano

tra loro circa 0,38 UA.

La componente principale è la stella di classe O, avente una massa 25

volte superiore a quella del Sole,

mentre la stella di Wolf-Rayet, 10 volte più massiccia della nostra stella, ha

una temperatura

superficiale di oltre 80.000 K,e

perde massa al ritmo di 0,6 × 10-6 M all'anno.

Data la relativa vicinanza tra le due componenti, lo scontro dei rispettivi venti

stellari provoca un'intensa emissione di raggi

X e radiazione UV.

The Wolf-Rayet 139 (V 444

Cygni) is part of a binary system located in the constellation of the Swan and

consists of a star of Wolf-Rayet WN5 and a Star of class O VIll system is

2077.47 al from the ground (Hipparcos data 2007). His magnitude ranges from

8,033 to 8,379.

The system is presented at the same time as a binary spectroscopy and an

eclipsing binary of the Algol type with an orbital period of 4.2 days for the

two components, which are about 0.38 AU apart from each other. The main

component is the class O star, having a mass 25 times greater than that of the

Sun, while the star of Wolf-Rayet, 10 times more massive than our star, has a

surface temperature of over 80,000 K, and loses mass at rhythm of 0.6 × 10-6 M

per year. Given the relative proximity between the two components, the collision

of the respective stellar winds causes an intense emission of X rays and UV

radiation.

WR 139:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

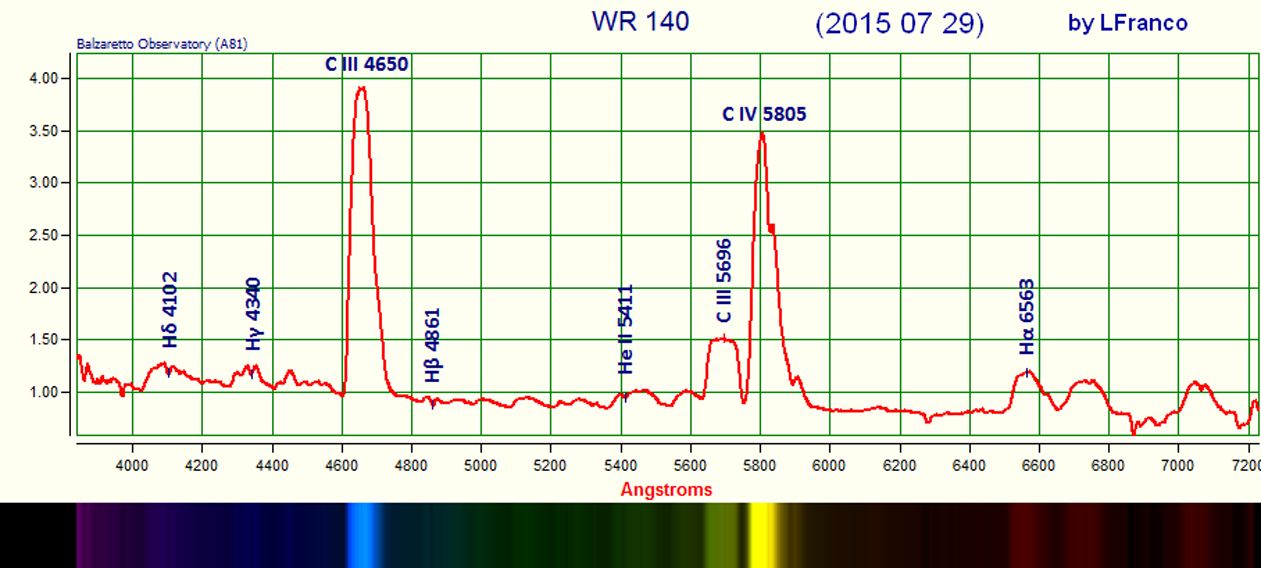

8-WR 140

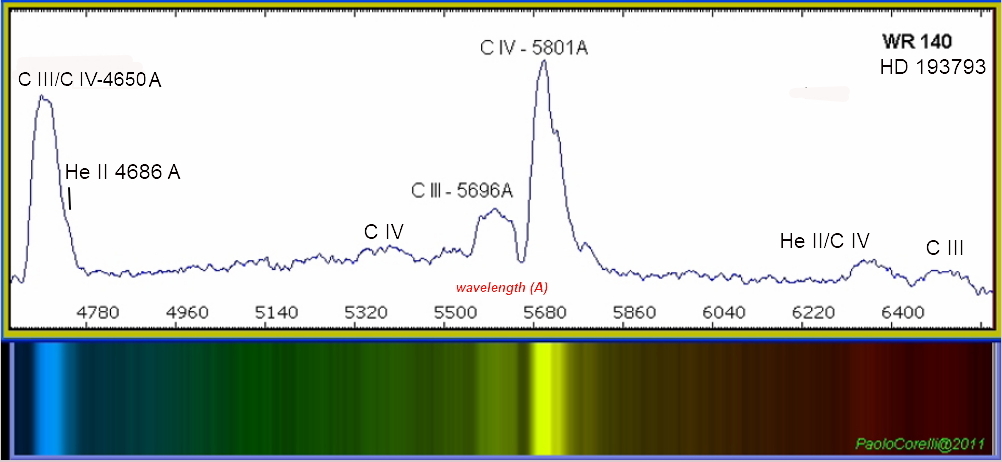

WR

140: Lo spettro di Lorenzo Franco con uno spettrografo Alpy 600

Here is a spectrum

of the WR 140 taken on July 29, 2015 by Lorenzo Franco,in Rome , with an Alpy

600 Spectrograph at the focus of a Meade

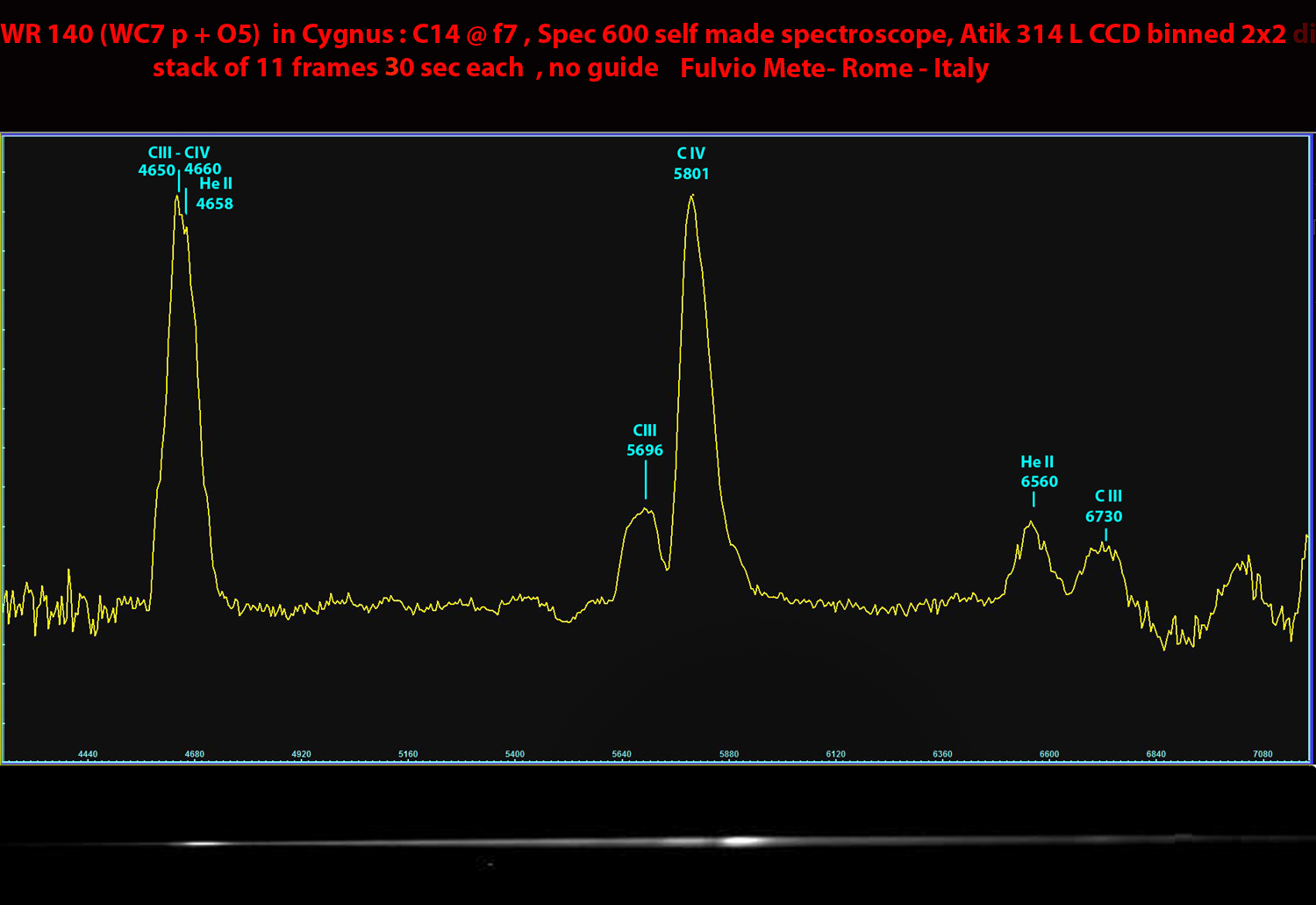

WR 140: Lo spettro di Paolo Corelli con uno spettrografo autocostruito

Lo spettro di Paolo Corelli ripreso il 9.11 2011

The spectrum of Paolo corelli, taken on november, 11, 2011

WR 140: Lo spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600

_5_._,__(_#_% _!___D_2]__OK_&_$___ _!___._$_!___/__!OK_F_!_>___;2-¨6.__:/@_%

2__/98__.__OK_______D__12__Q®

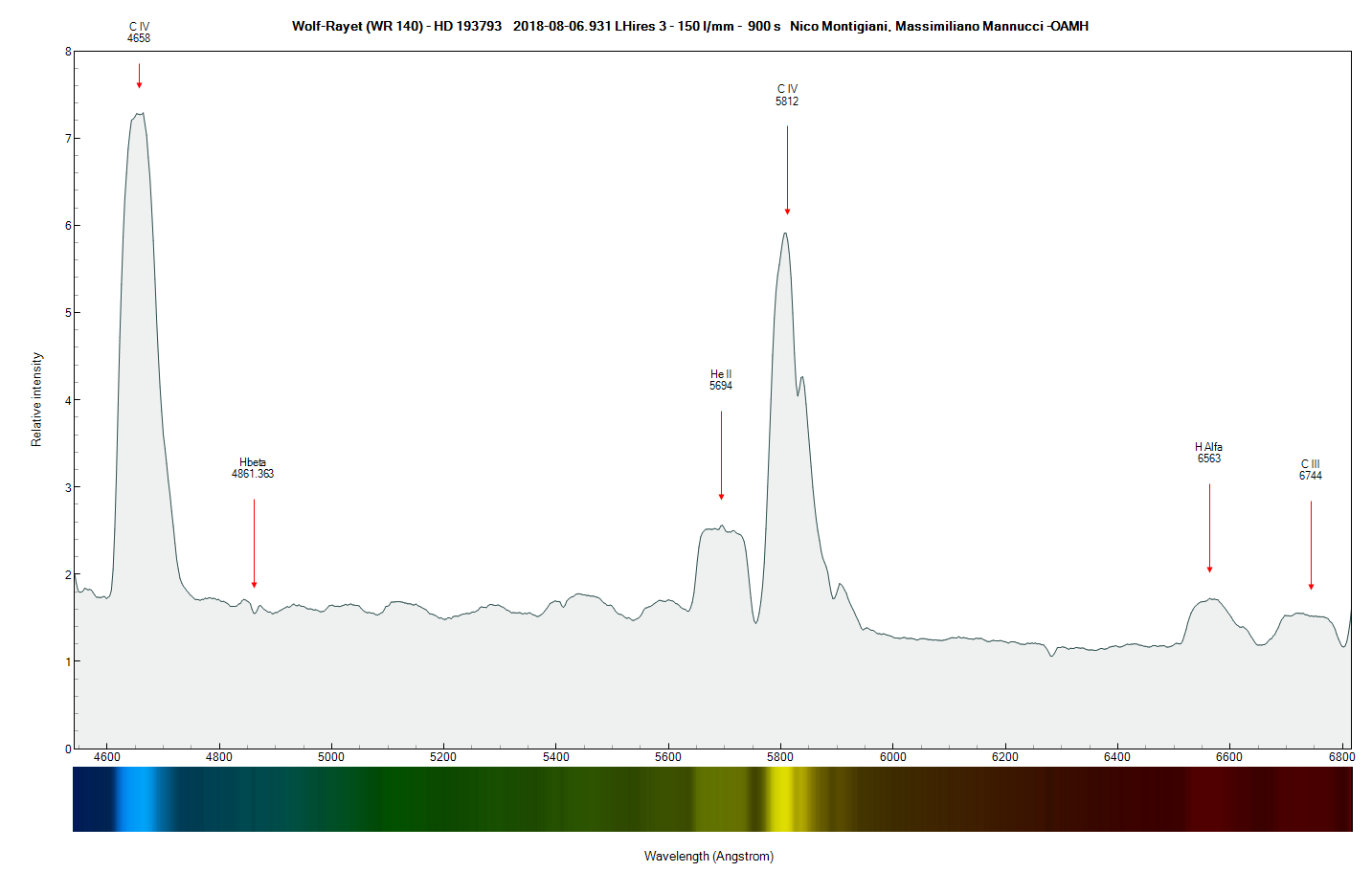

WR 140:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

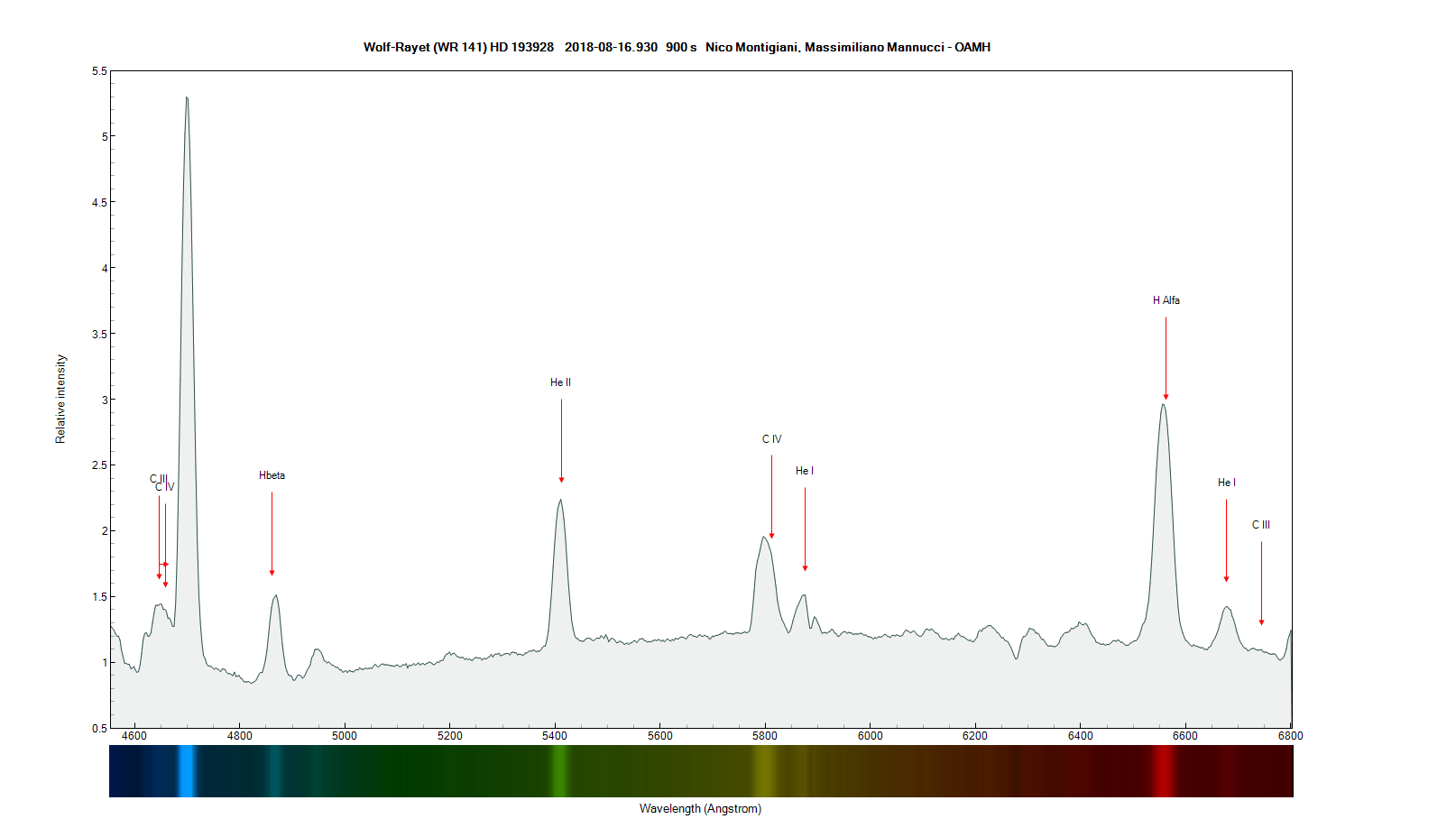

9-WR 141

WR 141:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

La Wolf-Rayet WR 141 (WN6), HD 193928: ,

riclassificata come OB WN5o da Smith, Shara e Moffat 1996, dove "o"

rappresenta una quantità non rilevabile di idrogeno (cioè H / He <0,5 in numero) è

una binaria spettroscopica nella quale l'altro componente è una stella di classe

O5 V.La magnitudine apparente è 9.78 (v)

Wolf-Rayet WR 141 (WN6), HD 193928:, reclassified as WN5o by Smith, Shara and Moffat 1996, where "o" does represent a not detectable amount of hydrogen (ie H / He <0.5, in number ) it's a. spectroscopic binary in which the other component is a star of class O5 V.The apparent magnitude is 9.78 (v).

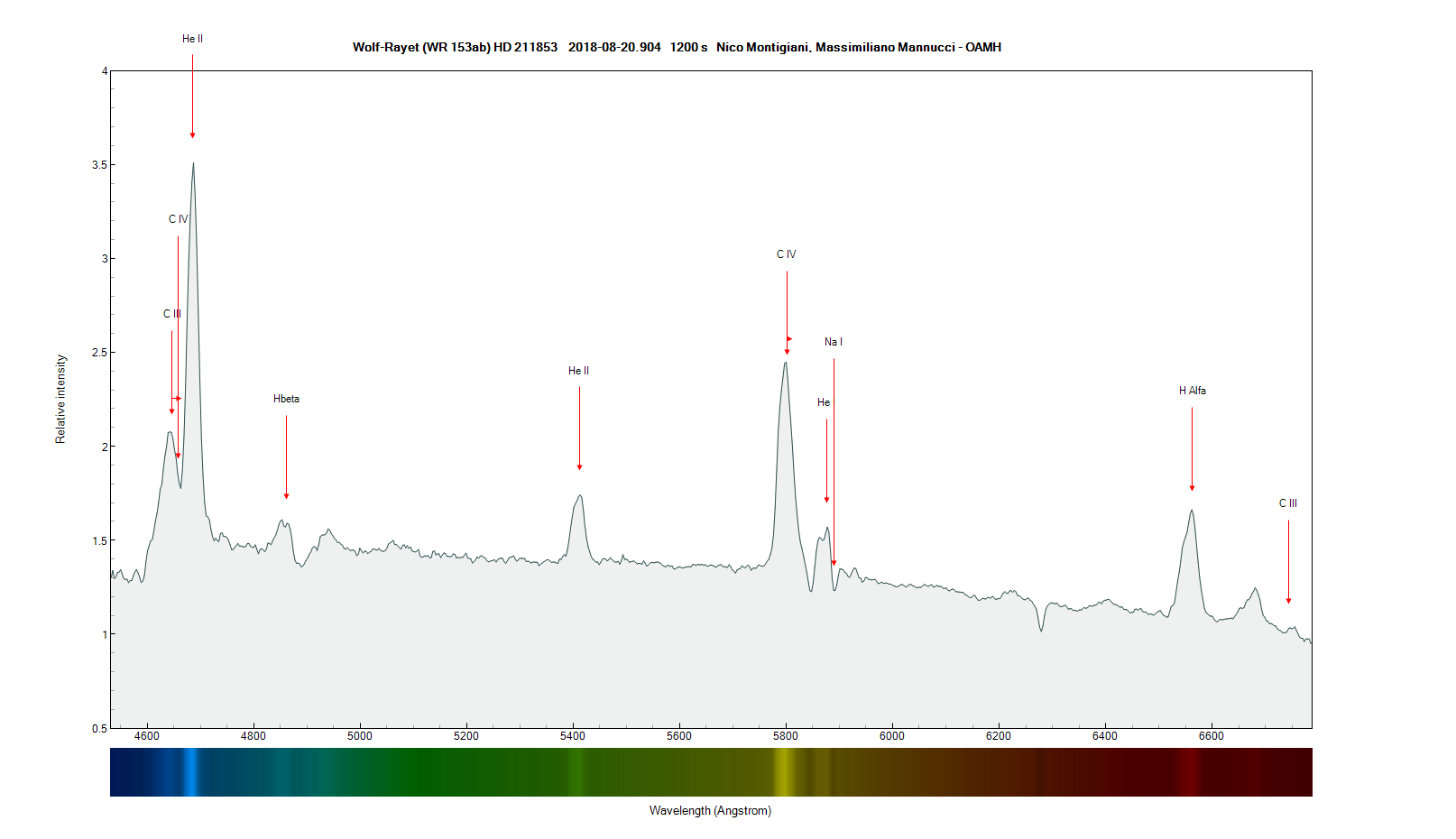

10-WR 153

WR 153:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

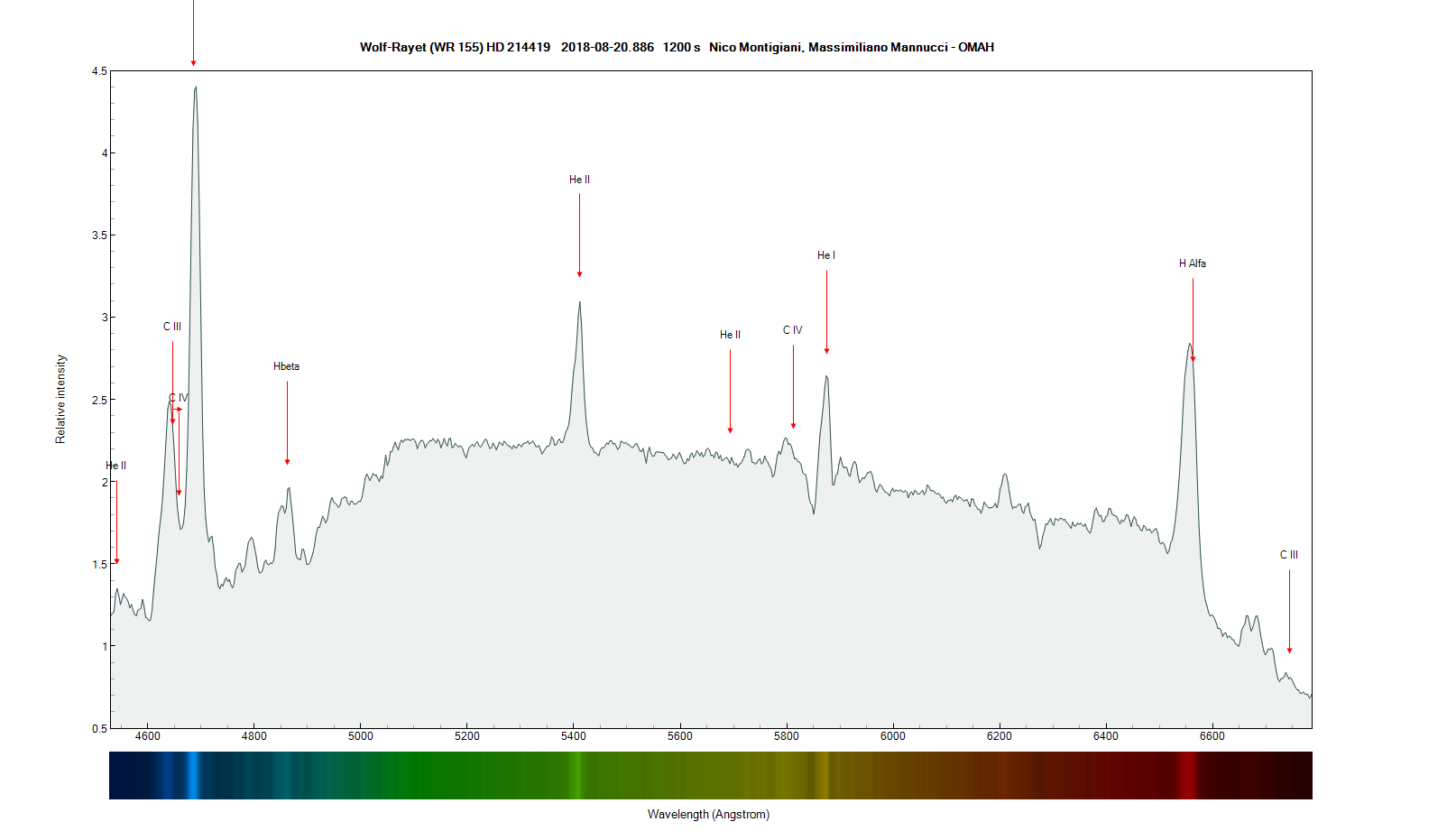

11-WR 155

WR 155: Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo LHires III

La WR 155 è un sistema binario ad eclisse costituito da una WN 6 e da una stella di classe O 9 II-Ib, di mag. 8.8 (v)

WR 155 (CQ Cep, HD 214419) is a WN 6+O9 II-Ib stars eclipsing binary , mag (V) 8.8.

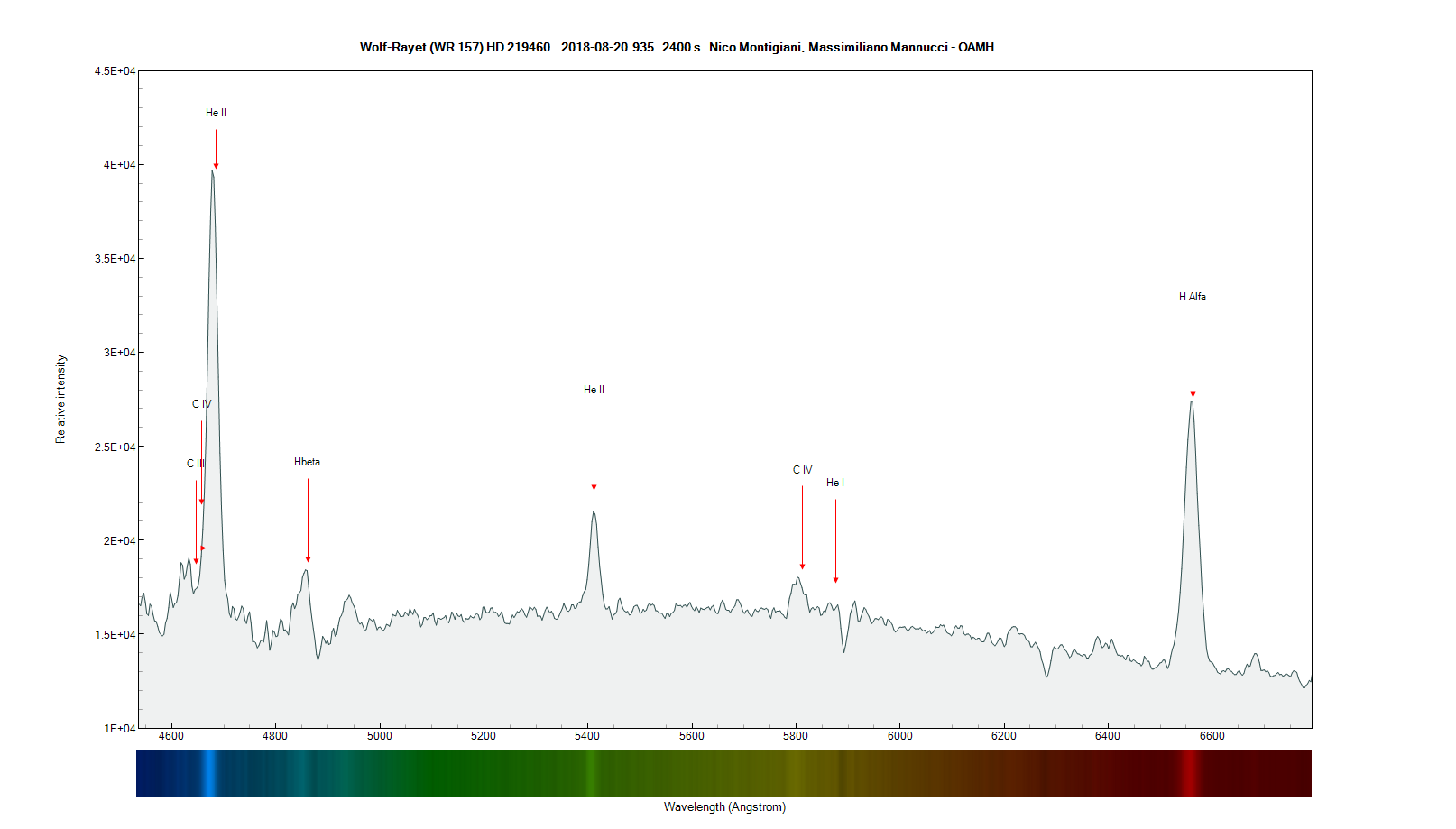

12-WR 157

WR 157:

Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo

LHires III

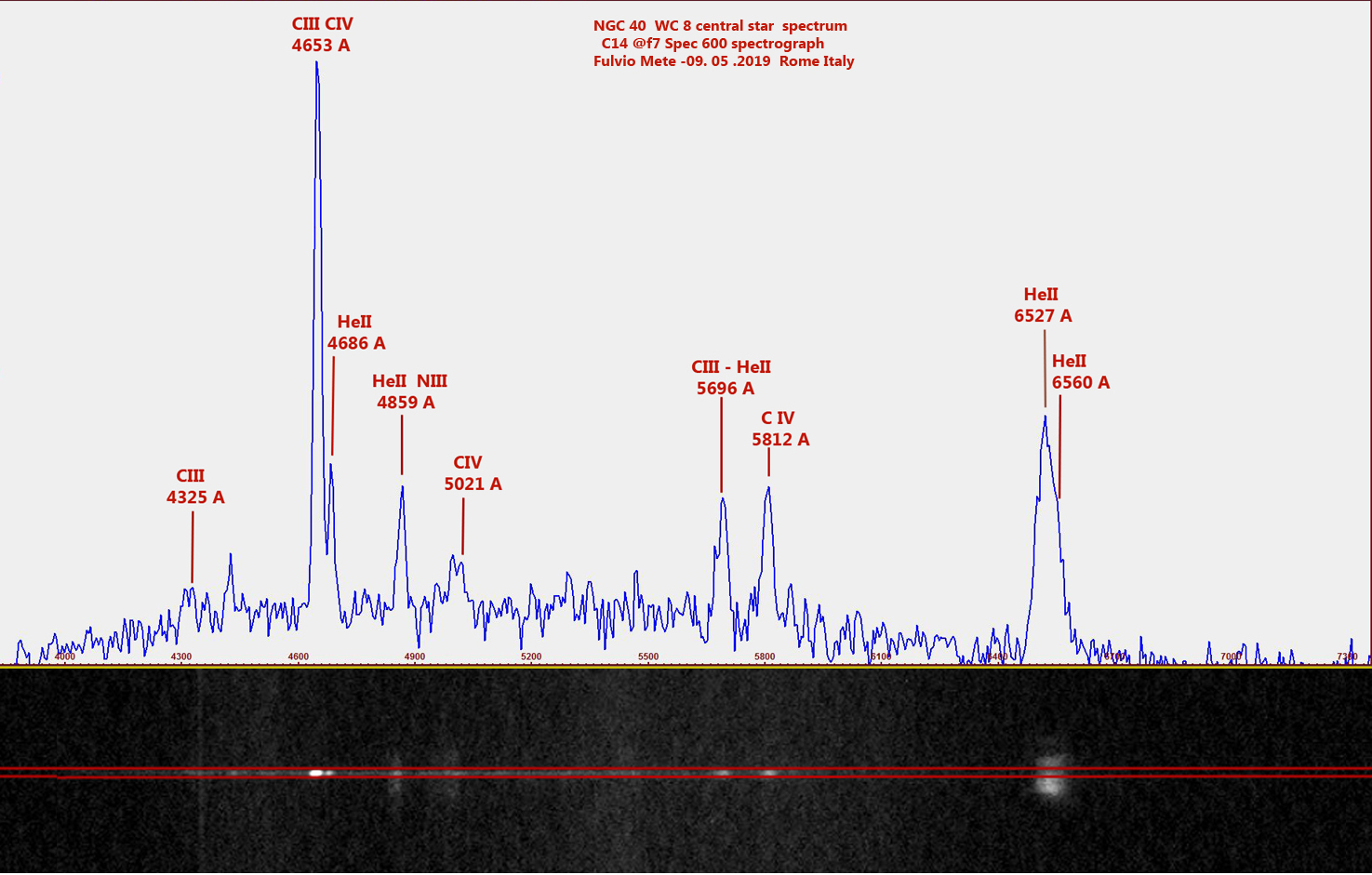

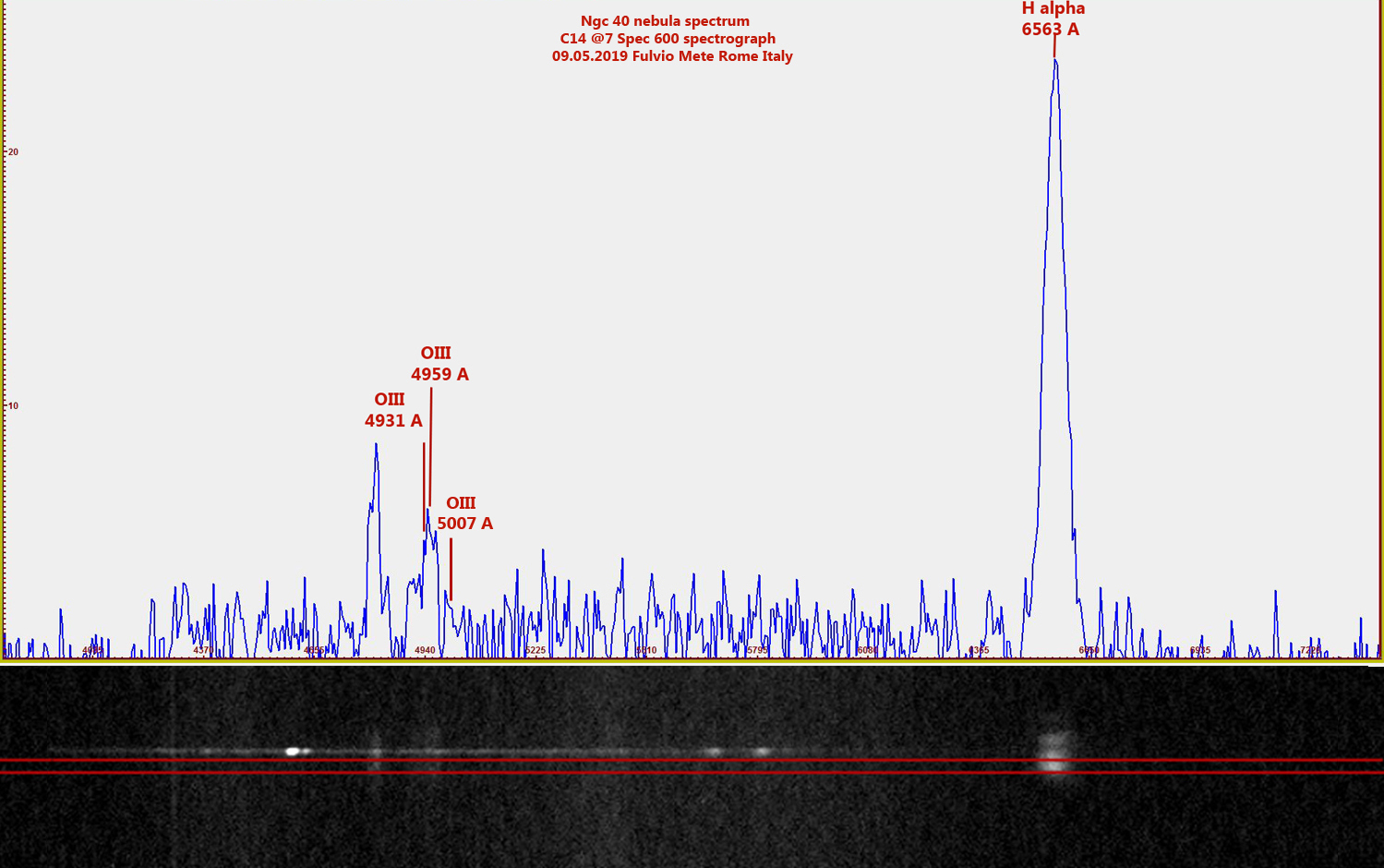

13-NGC 40

NGC 40: Lo spettro di Fulvio Mete

Ngc 40 è una

nebulosa planetaria nella costellazione del Cefeo, lontana circa 4000 al dalla

terra. La sua caratteristica peculiare è che la stella centrale ,HD 826, di mag

11.6

e 0.7 masse solari,presenta una temperatura molto

elevata, circa 90000 K e forti venti stellari (ca 1800 Kms), in modo da poterla

considerare una stella di Wolf Rayet ( tipo WC 8, carbon star)

anziché

una nana bianca, comune a gran parte di tali nebulose.Il livello di ionizzazione

della nebulosa , inferiore a quello che dovrebbe essere per la caratteristica

della stella centrale, suggerisce la presenza di uno scudo di materia, polveri e

gas, tra la stessa e la stella centrale.Nell’immagine che segue (fonte NOAO –

WIYN 3.5 mt telescope) un’immagine RGB in alta risoluzione della planetaria ,

che sottende soltanto 38 x

![[NGC40]](Spectroscopy%20Images/clip_image001.jpg)

Lo spettro di

tale oggetto si presenta complesso, dovendosi distinguere tra quello della

stella centrale e della nebulosa, con caratteristiche molto differenti.

La sera del 5

settembre scorso ho voluto tentare

la ripresa CCD dell’oggetto in questione ,

utilizzando la raccolta di luce del mio C14 ed il solito ed efficientissimo

spettrografo autocostruito Spec 600 (camera Atik 16 HR).Si trattava tuttavia di

riprendere due diverse zone della nebulosa.Per evitare ciò ho usato una

fenditura molto aperta anche per la focale di

Ecco come si

presentava la nebulosa alla camera di guida Lodestar (5 sec):

Una volta

fatto lo stacking delle riprese, dovevo

tuttavia separare i due spettri, evidenti

nell’immagine finale.

Ho quindi

ricavato un primo profilo della stella centrale

con un binning sulla stella

E quindi un secondo sulla parte dello spettro con la nebulosa.

Da qui i rispettivi profili spettrali ottenuti con Visual Spec:

Fulvio Mete -Roma 2.12.2017

Osservazione amatoriale della struttura di ionizzazione di Messier 42 nelle zone

est-ovest rispetto al trapezio

Le nebulose ad

emissione, com’è noto, sono formate da gas caldo che emette radiazione,

riscaldato dall’emissione ultravioletta di una o più stelle, oppure dal processo

di radiazione di sincrotrone.La nebulosa di Orione, Messier

42, è una delle più note e fotografate nebulose ad emissione, la

regione HII di formazione stellare più nota ed osservata, e la sola osservabile

ad occhio nudo.Essa si trova a circa 1600 a.l. da noi ed il gruppo centrale di

stelle, cd “ammasso del Trapezio” è responsabile della ionizzazione della

nebulosa.All’interno della stessa sono presenti anche alcuni oggetti Herbig-Haro

(HH) , che si formano quando getti di gas ionizzato provenienti da stelle in

formazione collide con nubi di gas e polveri più dense a velocità elevate,e

l’onda d’urto eccita gli atomi del gas che si illumina per

elettroluminescenza.Il colore prevalentemente rosso della nebulosa è associato

all’emissione dell’Idrogeno ionizzato alla lunghezza d’onda di 6563 A, ma si

osservano anche altri elementi, nelle righe proibite dell’Ossigeno, azoto e

zolfo (tali righe si dicono proibite in quanto non riproducibili in

laboratorio).

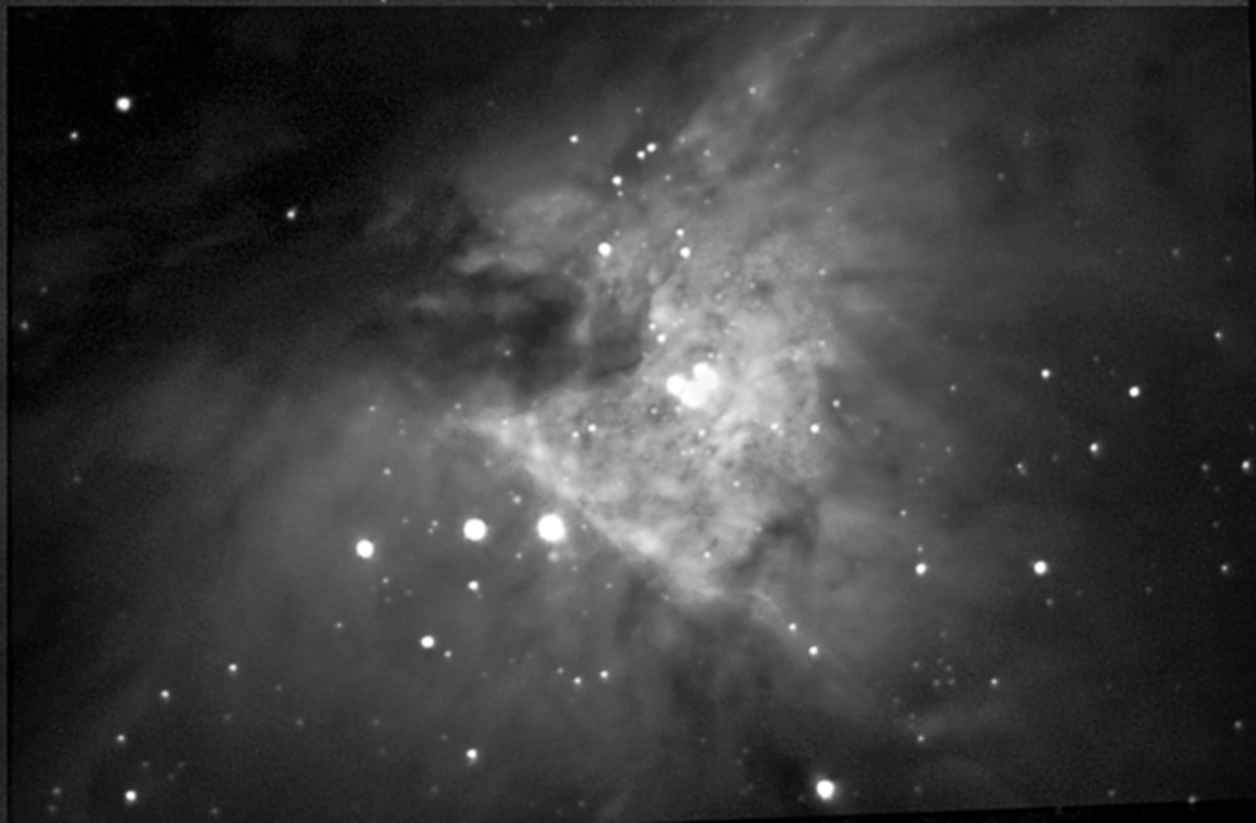

Un’immagine

CCD della parte centrale di M 42.Foto dell’autore con un Celestron

14.L’immagine, ottenuta con l’apporto di una componente IR, mostra molte stelle

intorno a quelle del trapezio, normalmente coperte dalle nubi di gas e polveri.

La nebulosa ha costituito per decadi un laboratorio per lo

studio dei processi di formazione stellare e di ionizzazione.

Si presenta qui uno studio amatoriale di spettroscopia a

bassa risoluzione (R= 600 max, disp. 2.5 A/pixel) per un range di lunghezze

d’onda 3900-6800 circa, avvalendosi di uno spettroscopio a fenditura, Spec 600,

auto costruito dall’autore intorno ad un grism da 600 l/mm, e recentemente

(ottobre 2017) upgradato con un nuovo collimatore (vedi immagini seguenti).

Lo strumento è stato usato su un telescopio Schmidt

Cassegrain Celestron 8 di primissima serie (marzo 1970) di focale ridotta ad f

6.3 su una montatura Losmandy G11, dal terrazzo di casa di chi scrive, in

Roma.La camera usata è stata una Atik 16 HR (sensore Sony ICX 285 AL) in binning

1x1.

La fenditura è stata aperta a 40 micron, anche a prezzo

di una minore risoluzione, per acquisire la massima parte del flusso luminoso in

zone della nebulosa alquanto scure, considerato anche che dalla postazione

casalinga di chi scrive

l’arco di cielo visibile a sud sottende solo una piccola fetta di

cielo ed il tempo disponibile per la messa a punto della strumentazione e la

ripresa non superava i 40 minuti complessivi.

Il setup usato, descritto in precedenza

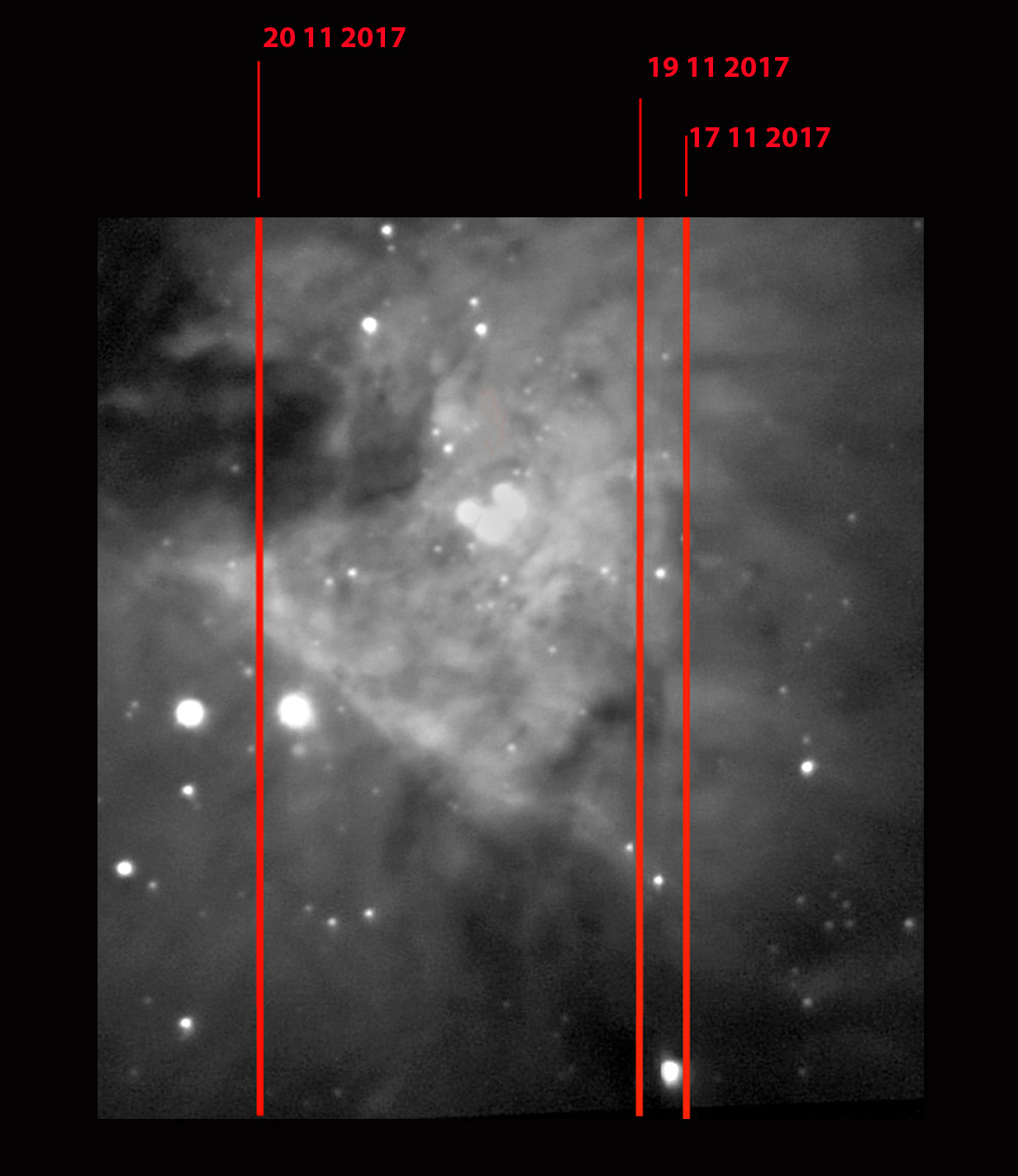

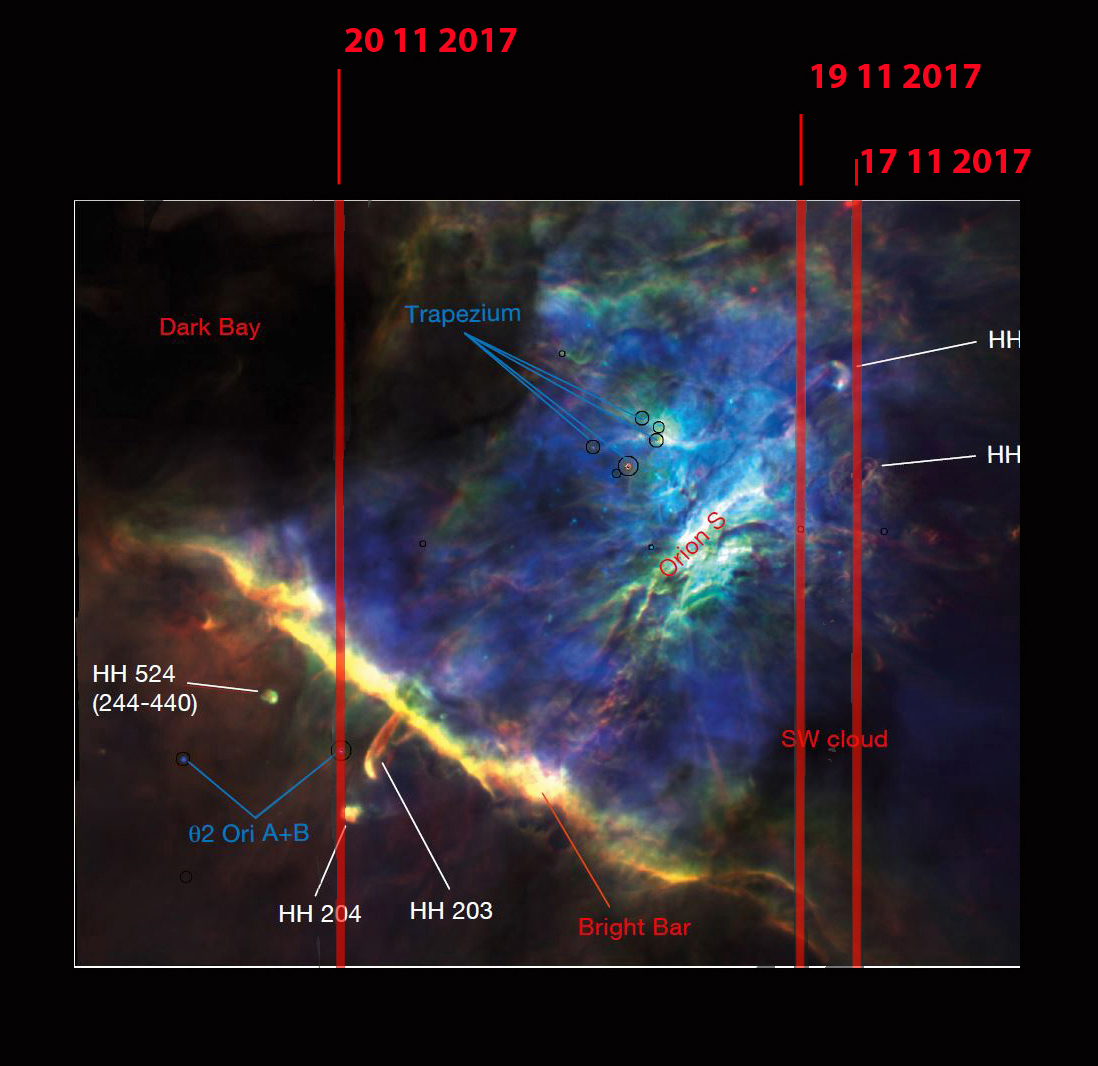

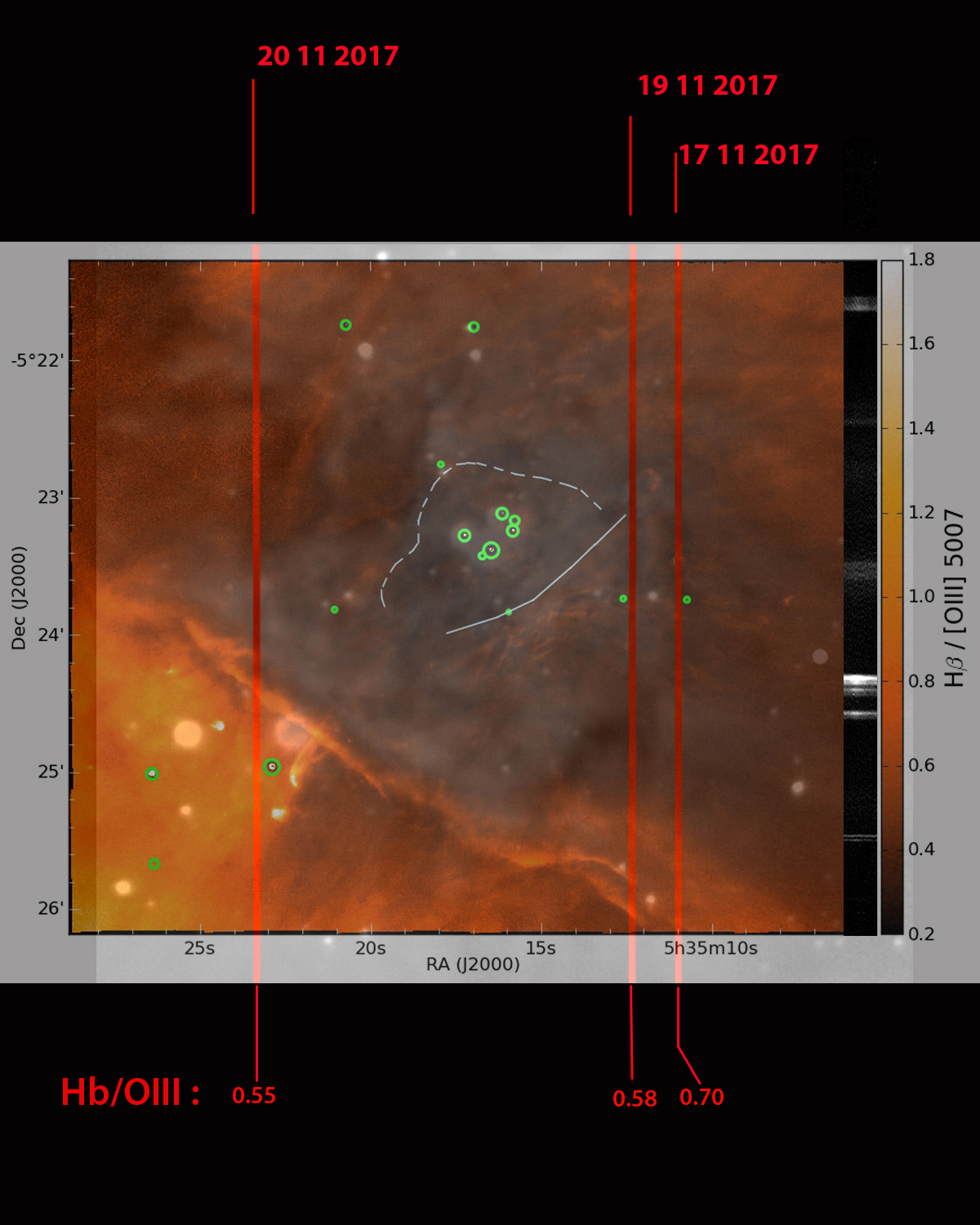

Gli spettri bidimensionali sono stati acquisiti con 4 frames

da 300 secs nei giorni 17, 19 e 20 novembre 2017, avendo cura di porre la

fenditura intorno alle stelle del trapezio , ma non sovrapposte a queste come

nelle immagini di seguito mostrate, per verificare il livello di

fotoionizzazione provocato dalle predette stelle, ed per la massima parte da

Theta 1 Ori C (classe O).

La riduzione dei dati derivanti dalle immagini e

l’ottenimento dei profili spettrali è stata effettuata col software BASS e

Visual Spec.

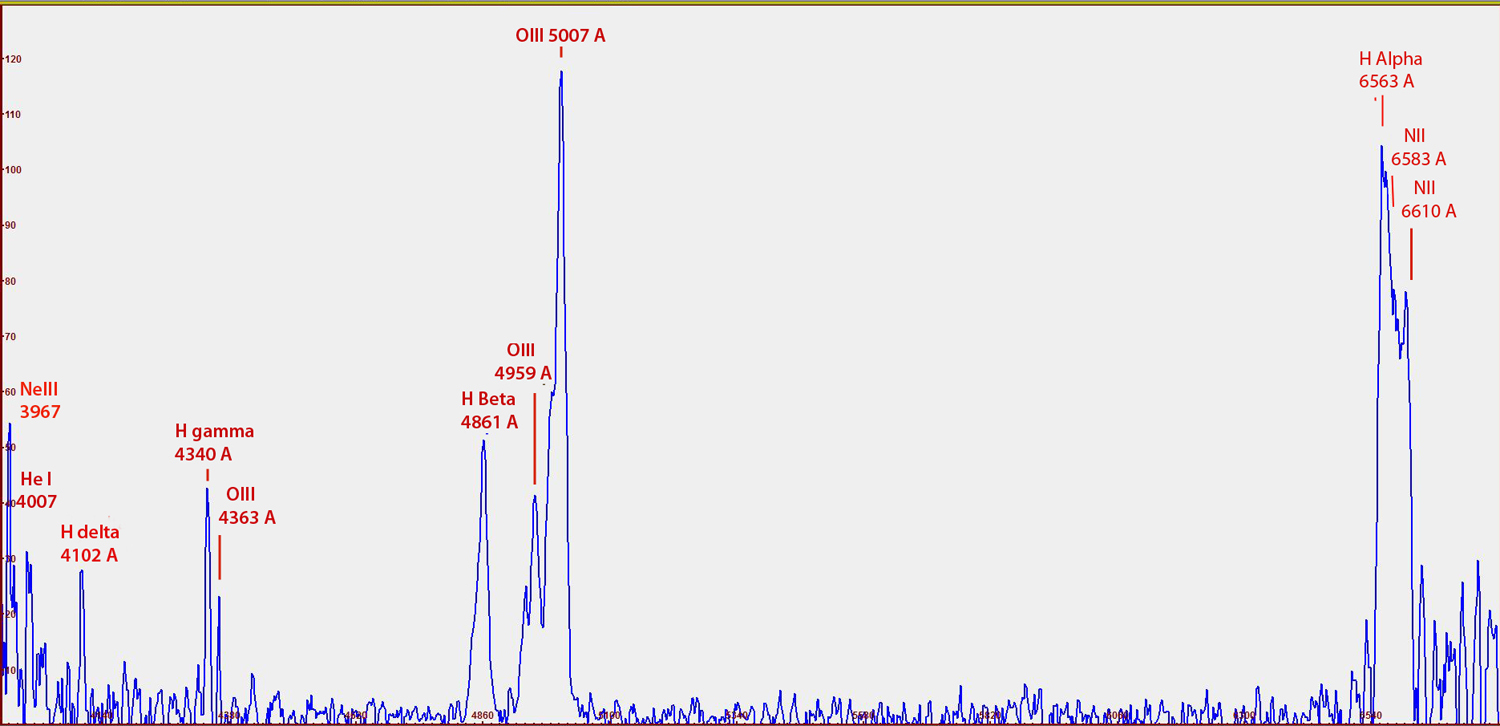

Le principali righe osservate sono state:

NeIII

3967

OII

3973

HeI

4007

H delta

4102

H gamma

4340

OIII

4363

H beta

4861

OIII

4959

blend

OIII

5007

blend

H alpha

6563

NII

6583

blend

NII

6610

blend

La modesta risoluzione dello strumento e la bassa intensità

luminosa dovuto alle polveri e gas del mezzo interstellare lontano dal trapezio

non ha permesso di risolvere appieno alcune righe che risultano in blend con

quelle vicine.

La localizzazione della fenditura sulla nebulosa alle date di

osservazione, rilevata attraverso l’immagine della camera di guida, è stata la

seguente, in un range di circa 20’ a destra e sinistra del trapezio e della sua

stella più luminosa, Theta 1 orionis C, nella regione che più risente del

processo di fotoionizzazione indotto dalla stella:

Si è posta attenzione a non fare inquinare gli spettri dalla

sovrapposizione di stelle di campo sulla fenditura, anche se una di esse ,

piuttosto debole, è apparsa ai margini dello spettro ed è stata comunque non

considerata nell’area di binning dello spettro bidimensionale per l’elaborazione

dei profili con Visual Spec.

Qui di seguito

i profili spettrali:

1-

quello del 17 novembre 2017

2-

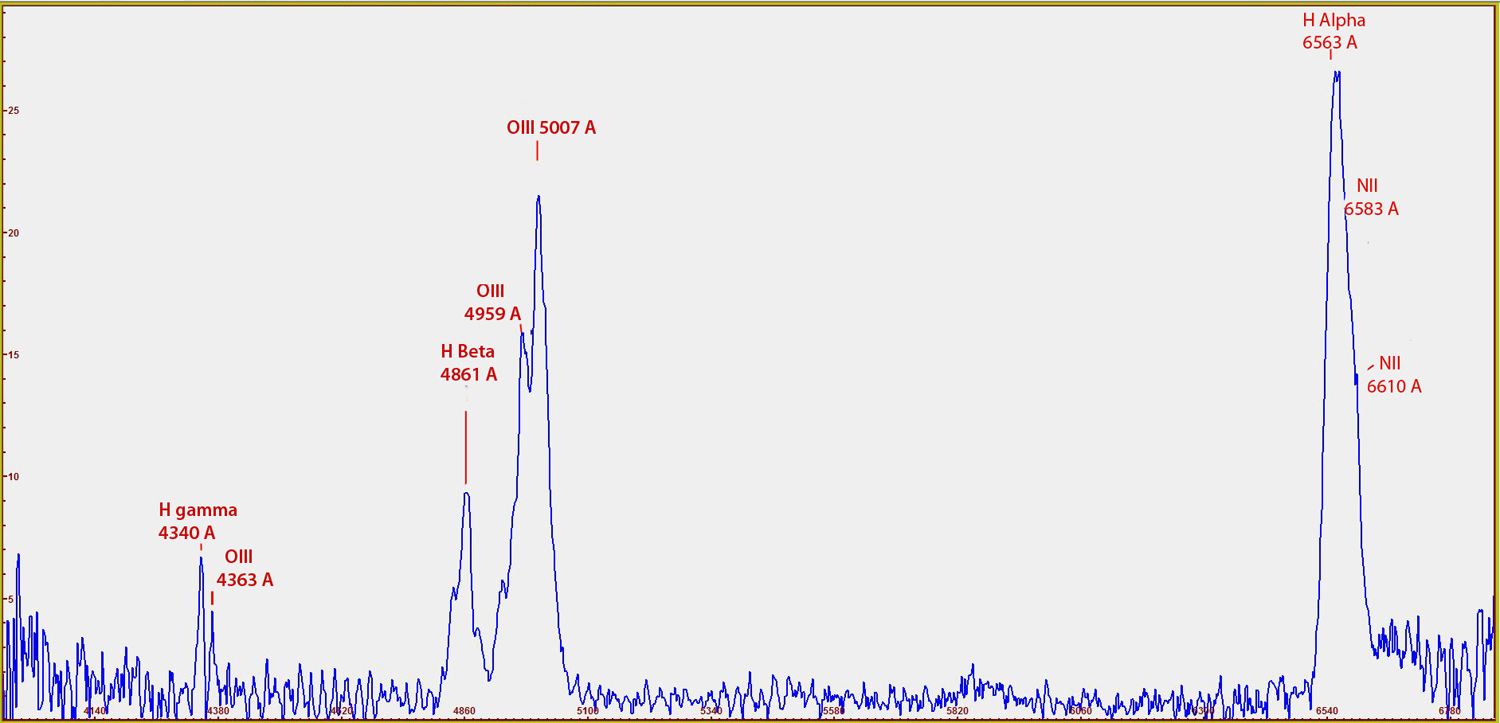

quello del 19 novembre:

3-quello del 20 novembre:

Nelle immagini che seguono si è operata la

sovrapposizione della fenditura e quindi dei profili spettrali ottenuti

alle zone di

maggior interesse della nebulosa come risultanti dalle immagini del MUSE (fonte:

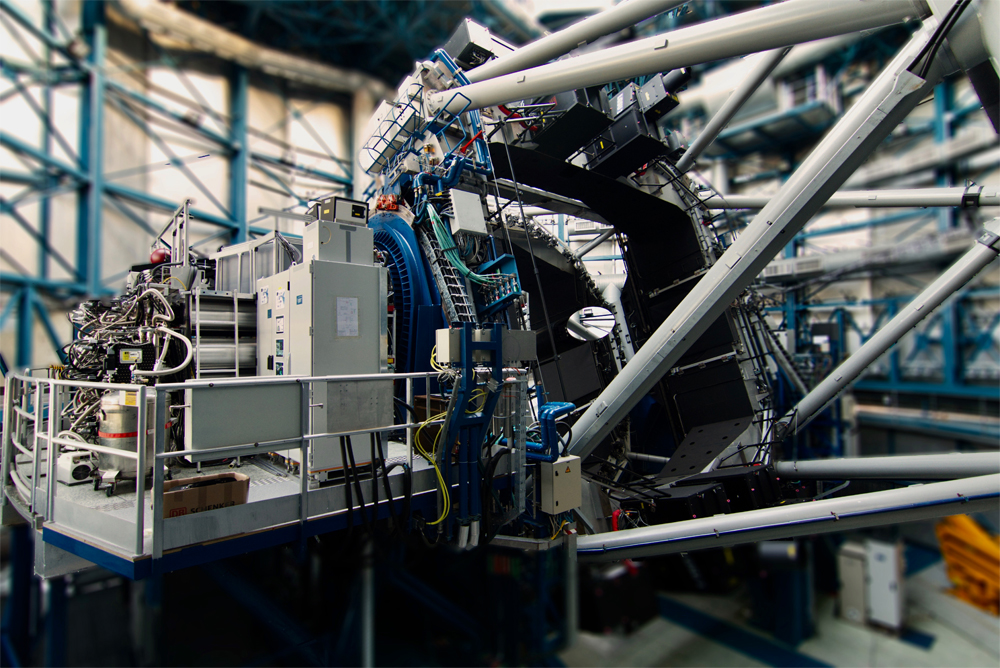

ESO - MUSE- Multi Unit Spectroscopic Explorer). Il MUSE è uno strumento di

seconda generazione applicato al fuoco Nasmyt del VLT, sul Cerro Paranal, in

Cile, uno spettrografo a largo campo nel visibile che si avvale dello

straordinario potere risolutivo del VLT.

Lo spettrografo MUSE

![]()

La sovrapposizione, a titolo indicativo della posizione,

della fenditura sulla regione centrale di M42 notare la sovrapposizione del

primo spettro ad uno degli oggetti Herbig Haro,il più debole di quelli presenti

in M42 ed alla SW cloud.

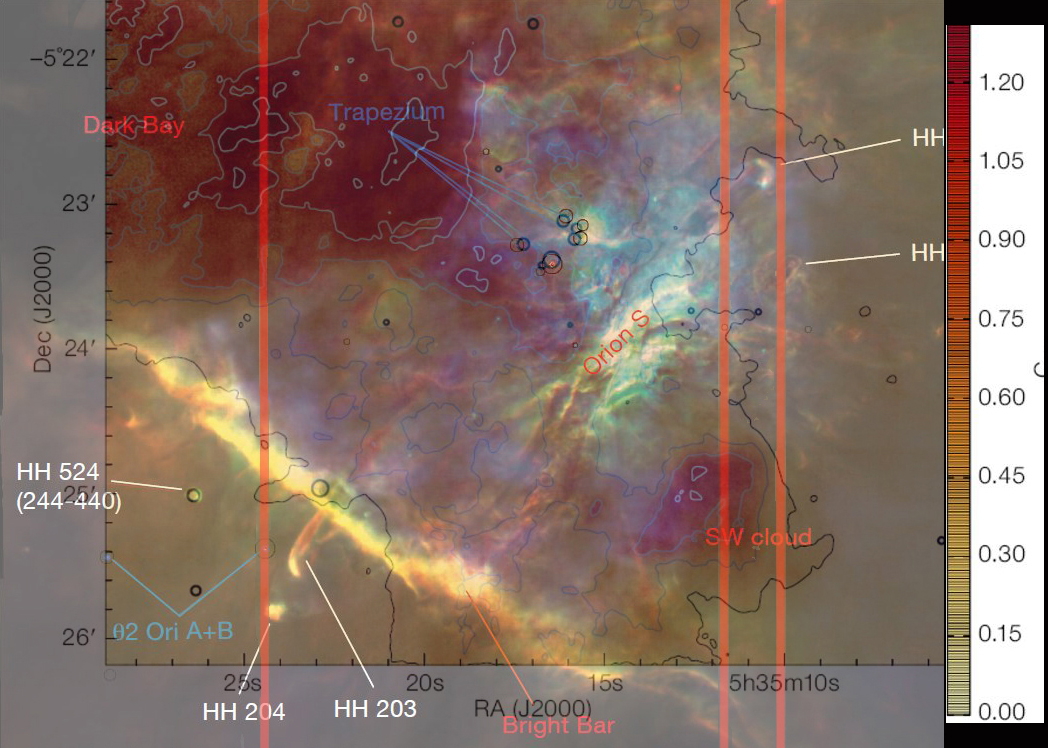

Nella figura sottostante,elaborazione di un immagine sempre

fonte ESO- MUSE, con la mappa del livello di estinzione della nebulosa derivante

dal rapporto Ha/Hb, si notano le posizioni approssimate della fenditura a AR 5h

35’ 10” ;5h 35’ 12”; 5H, 35’ 24.5”.Il livello di estinzione, derivante dal

rapporto Ha/Hb non è stato considerato nei dati che seguono,in quanto compreso

nell’errore di misura della strumentazione usata.

Il processo di ionizzazione

di M42

Il processo di ionizzazione di M42 è causato dalla forte

radiazione ultravioletta delle stelle del trapezio, e principalmente da Theta 1

Orionis C, la più luminosa dell’ammasso, classe spettrale O6: una stella di

temperatura superficiale di 40.000 K con venti solari da 1000 kms, ed anche una

binaria,con un compagno di classe B.

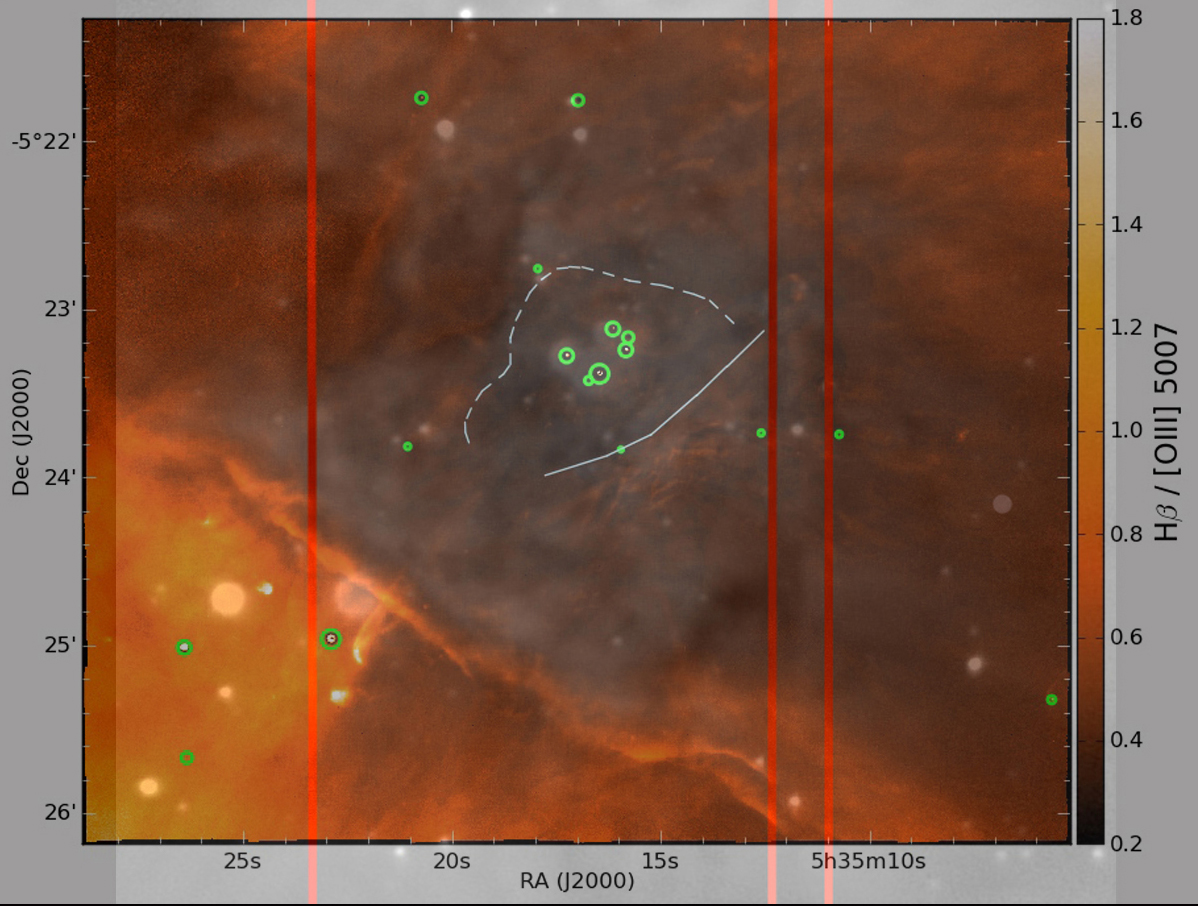

La struttura di ionizzazione della parte centrale della

nebulosa è chiaramente rappresentata nella seguente immagine del MUSE, ottenuta

dall’indicatore Hbeta/OIII 5007:altri rapporti vengono anche comunemente usati,

come quello OIII/Hbeta (inverso del precedente); NII/Halpha, etc.I valori della

tabella indicata nell’immagini sono stati depurati dell’estinzione.L’OIII resta

un indicatore di media ionizzazione, mentre l’N II di basso grado di

ionizzazione.

E’ stata effettuata, sui dati di intensità dei profili

non corretti per l’estinzione, la misura dei flussi delle righe H beta e OIII

nelle tre osservazioni per ottenere il predetto rapporto HBeta /OIII.Essendo le

righe esaminate in blend con altre righe, la determinazione dell’ampiezza di

riga

è risultata problematica né, d’altro canto, l’uso di un gaussian fit sull’intera

riga avrebbe potuto migliorare molto la situazione.Si è quindi calcolata

l’ampiezza sulla metà della riga non soggetta a blend ,e la si è moltiplicata

per due, con un margine di errore medio stimato sui 10 A per l’OIII 5007 e 2 A

per l’H beta.

Per ottenere il flusso di una riga occorre integrare il suo

profilo in direzione della lunghezza d’onda, tenendo conto che per la sua forma

una riga spettrale si può assimilare ad una gaussiana, con la seguente

approssimazione:

Dove

![]() è la lunghezza d’onda della riga

è la lunghezza d’onda della riga

![]() è l’intensità alla predetta lunghezza d'onda

è l’intensità alla predetta lunghezza d'onda

![]() è il parametro di ampiezza di riga

è il parametro di ampiezza di riga

Dalla precedente si ottiene la seguente, piuttosto semplice

da applicare:

I valori ottenuti nei rapporti dei flussi H beta/OIII 5007

per i profili spettrali relativi ai i tre giorni di osservazione sono stati i

seguenti, poi riportati nell’elaborazione della precedente immagine del Muse.

17/11

135/192

=

0.70

+- 0. 13

19/11

65/111

=

0.58

+- 0.13

20/11

86/156

=

0.55

+- 0.13

L’elevato errore stimato, tra il 18 ed il 23% è in

massima parte dovuto al blend delle righe OIII 5007 – OIII 4959 ed alla

conseguente difficoltà di determinazione dell’ampiezza di riga, ragion per cui

avrebbe potuto essere molto più contenuto usando uno strumento di risoluzione

più elevata, che separasse nettamente le righe

con la medesima apertura di fenditura e/o lo stesso strumento con

una chiusura di fenditura raddoppiata (ca 15- 20 micron) a spesa tuttavia di un

rapporto S/R di gran lunga peggiore, a parità di apertura del telescopio e di

localizzazione del setup osservativo.

I valori ottenuti, a parte la questione dell’errore elevato,

sembrano sufficientemente coerenti, tenuto conto dell’astronomica (è proprio il

caso di dire) differenza nelle strumentazioni con quelli riportati nella mappa

ESO sulla struttura di ionizzazione della nebulosa.

![]()

Riferimenti:

ESO –VLT_MUSE

http://muse-vlt.eu/science/m42/

PPAK integral field spectroscopy of Orion Nebula (S.F Sanchez e al, 2007)

Università di Padova- Dipartimento di Fisica